Comment la fast fashion étouffe la fripe

Comment la fast fashion étouffe la fripe

Depuis que Vinted est entré dans les mœurs et que les marques lancent des sites de vente de seconde main, on a envie de se réjouir. Est-ce que ça ne marquerait pas le début d’une nouvelle ère dans la mode : celle de l’économie circulaire et de la diminution de la pollution ? Hélas, le succès de ces sites cache une réalité bien plus sombre : la plupart des acteurs de la seconde main, ceux qui gèrent les vêtements que vous mettez dans les bornes de tri, souffrent. Ils trouvent aujourd’hui de moins en moins de débouchés, et n’ont donc plus de modèle économique viable. On analyse les racines du problème dans cet article.

I. Comment la fast fashion détruit l'économie de la fripe

A) Un écosystème français en difficulté

Pour comprendre le monde de la fripe, suivons le voyage d’un vieux t-shirt.

Plutôt que de le jeter (ou de le revendre), vous décidez de le donner à une association acceptant les dons ou de le déposer dans une borne dédiée (bravo, car seuls 30% des gens font comme vous).

Après avoir été collecté, votre t-shirt va atterrir dans un grand centre de tri, où des personnes expertes décident de son sort au toucher et à l'œil, en fonction de son état, de sa composition et de son prix de revente potentiel.

À partir de là, plusieurs scénarios possibles :

Option 1 : La crème (5 %)

Votre t-shirt est en super état, et peut être revendu un bon prix dans une boutique de seconde main : on dit alors qu’il fait qu’il fait partie de la “crème” (retenez bien ce mot, on va en reparler), c’est-à-dire des 5% de vêtements collectés ayant le plus de valeur.

Option 2 : Le bas du panier (45 %)

Votre t-shirt est en mauvais état. Il va être soit “décyclé” (c’est-à-dire transformé en chiffons ou en isolants), soit incinéré pour produire de l’énergie.

Option 3 : le ventre mou (50 %)

Votre t-shirt est un t-shirt normal : il est en suffisamment bon état pour connaître une seconde vie, mais ce n’est pas non plus le haut du panier. Alors il va être compressé dans une grosse balle de vêtements avant d’être revendu à un importateur étranger.

Mais alors, les vêtements que nous donnons ne vont pas aux personnes dans le besoin ?

En fait, ça dépend à qui vous les donnez :

- Acteurs du réemploi solidaire (exemple : Le Relais, qui possède quasi la moitié des 47 000 points de collecte français). Dans ce cas, votre don va servir un projet social : trier et revendre les vêtements permet de créer des emplois pour des personnes en insertion, et les recettes générées financent leurs actions de solidarité.

- Association d’aides aux défavorisés (exemple : le Secours Populaire, Croix Rouge ou Emmaüs) : une petite partie de vos dons peut alimenter des boutiques solidaires, où les personnes les plus défavorisées peuvent recevoir des vêtements gratuits (à travers des “vestiaires solidaires”).

- Autre : là, non, vos vieux vêtements ne serviront pas aux pauvres, ils alimentent une entreprise classique1.

Donc non : la plupart des vêtements ne seront pas “donnés aux pauvres”, tout simplement parce que les besoins sont largement couverts avec les dons existants. En revanche, si vous donnez des vêtements de valeur à des associations, vous participez à un système de solidarité : plus la “crème” collectée par ces associations est "riche", plus elles sont rentables et plus elles peuvent aider des personnes dans le besoin.

Voilà comment ça marche théoriquement. Sauf que…

Aujourd’hui, la filière de la seconde main en France est aux abois. Certains opérateurs de collecte, de tri et de recyclage perdent de l’argent et commencent à fermer les uns après les autres.

Qu’est-ce qui s’est passé ?

D’abord, avec le développement des plateformes comme Vinted, les particuliers ont tendance à revendre ce qui a une valeur financière et à donner ce qui en a moins : la “crème” qui reste aux associations s’appauvrit, ce qui fragilise leur équilibre économique.

Mais c’est surtout l'essor de la fast-fashion et du low cost qui porte un coup au modèle économique de la fripe : la valeur de la “crème” s’est réduite structurellement au fur et à mesure que les Shein, Primark, Leclerc et consorts ont gagné des parts de marché. D’abord parce que la qualité des vêtements diminue, mais surtout parce que les prix neufs pratiqués par ces enseignes sont si bas qu’il est difficile pour les associations d’en tirer de l’argent à la revente. Or c’est sur la revente de cette “crème” que tient tout le modèle économique des acteurs de la collecte et du tri. Moins les vêtements sont chers, et moins le secteur de la fripe est viable. Pas étonnant dans ce contexte que des associations comme Emmaüs demandent une régulation du modèle de la fast fashion et du low cost.

Il y a une troisième explication, plus contextuelle, à la crise de la seconde main : les débouchés à l’export sont bouchés. Les pays africains qui nous achetaient traditionnellement notre seconde main se tournent maintenant vers la seconde main chinoise, et la France ne sait plus trop quoi faire de ces millions de vêtements qui lui reste sur les bras.

Mais la crise de la fripe en France n’est que la partie émergée de l’iceberg : le secteur de la seconde main connaît une crise mondiale, aussi bien économique qu’écologique.

Souvenez-vous de votre t-shirt déposé dans une borne : dans un cas sur deux, il est vendu à un importateur étranger. Mais “l’étranger” où on envoie votre t-shirt, c’est où ?

B) Les difficultés de la fripe en Afrique

Dans plus d’un cas sur deux2, les vêtements de seconde main finissent en Afrique car c’est (pour le moment) moins cher d’y acheter de la seconde main occidentale que des vêtements neufs.

Et dans quel pays en Afrique ? Pour votre t-shirt, c’est difficile de le savoir avec précision : après avoir été triés et re-triés dans différents pays, on perd un peu la trace des vêtements français. Mais si on prend l’ensemble des vêtements collectés dans le monde, voici les principaux pays africains3 où ils risquent d’atterrir :

Une fois le vêtement arrivé en Afrique, que va-t-il devenir ? Pour le savoir, regardons ce qui se passe au Ghana, le pays d’Afrique où la fin de vie des vêtements est la mieux étudiée, grâce à The Or Foundation, une ONG très impliquée sur place.

Ce vêtement va être débarqué sur le port d’Accra, la capitale, bien calé au milieu d'une balle de fripes, elle-même tassée à l’intérieur d’un conteneur qui contient jusqu’à 400 de ces balles.

L'importateur de vêtements n'est pas une organisation caritative, mais une entreprise à but lucratif : il va vendre cette balle « à l’aveugle » à un marchand local appelé « détaillant » pour environ 180€. Ce détaillant (ou "cette détaillante" car ce sont souvent des femmes) va ensuite essayer de revendre ces vêtements à l’unité sur l’un des stands du gigantesque marché de seconde main de Kantamanto.

Dans 60% des cas, ce vêtement sera mis en vente, parfois après un petit lavage ou un coup de fer à repasser. Mais sinon, il risque d’être tout simplement… jeté.

Pourquoi un tel gaspillage ?

Si un vêtement est exporté vers l’Afrique, c’est qu’il est plutôt en bon état : on estime que 95% des vêtements contenus dans ces balles sont “portables”.

Oui mais… il y a mille raisons pour qu’un vêtement “portable” ne soit pas “vendable” : peut-être qu’il a un peu vrillé au niveau des coutures, peut-être qu’il y en a déjà beaucoup de ce style en vente sur le marché, peut-être qu’il est trop chaud pour le climat, peut-être qu’il a une coupe, une couleur, un style que personne n’aime ici ou peut-être qu’il faut le repasser et le laver mais que l’investissement n’en vaut pas la chandelle.

S’il y avait peu de vêtements disponibles au Ghana, il y aurait sûrement moins de vêtements jetés. Mais avec le déferlement des fripes issues de la fast fashion, il y a déjà tellement de pièces qui arrivent chaque jour qu’il est de plus en plus probable qu’un vêtement reste invendu… ce qui met les détaillants dans une situation économique critique.

Et s’il est jeté, que va devenir ce vêtement ?

Au Ghana, il y a bien des décharges officielles, mais celles-ci ont été rapidement submergées par la quantité des vêtements reçus. Et faute de place, l’excédent de vêtements est brûlé ou laissé dans des décharges à ciel ouvert.

Un vêtement délaissé peut aussi être emporté par la pluie dans un caniveau, se retrouver sur la plage et commencer à se décomposer, avec des conséquences dramatiques : rejets de micro-plastiques, impact sur la vie sous-marine, santé des habitants, économie de la ville…

Si on doit résumer la situation :

- les vêtements neufs à bas prix inondent les pays occidentaux

- leur valeur est trop faible pour la seconde main locale, ils sont donc revendus à l’étranger

- ils sont si nombreux que ces vêtements restent en grande partie invendus en Afrique

- faute d’infrastructures, ils finissent par s’accumuler dans la nature

Petite précision : il est peu probable que le t-shirt déposé dans une borne en France se retrouve sur une plage du Ghana – ce pays reçoit essentiellement les fripes du monde anglo-saxon. Il y a aussi des problèmes de pollution textile dans les pays où la France exporte ses fripes (exemple avec la lagune de Cotonou) mais sans doute dans de moindres proportions qu’au Ghana. Mais rien ne protège ces pays d’être submergés un jour par la même pollution textile et la même crise économique.

Alors comment changer ce système ?

II. Les fausses bonnes idées pour sauver la fripe

Avant d’explorer les pistes pour remettre ce système à l’endroit, regardons d’abord les fausses bonnes idées : elles ne permettent pas de résoudre la situation, voire risquent de l’aggraver… mais ce sont souvent celles qu’on voit revenir dans le débat public.

A) Mauvaise idée numéro 1 : Arrêter l’export de fripe du jour au lendemain

C’est souvent la première idée évoquée quand on voit ces montagnes de déchets textiles : il suffirait que les pays occidentaux arrêtent d’exporter leurs fripes, voire que les pays africains interdisent l’entrée de ces produits sur leur territoire. En réalité, c’est une très mauvaise idée.

D’abord, arrêter du jour au lendemain les exportations reviendrait à abattre tout un pan de l’économie, donc à mettre des dizaines de milliers de personnes sur la paille en Afrique.

Mais surtout, cela générerait un autre problème : “Nous sommes sûrs à 100% que si les exports de fripe s'arrêtaient demain, ils seraient entièrement remplacés par de la fast fashion neuve, ce qui serait encore pire” affirment les responsables de l’ONG The Or Foundation. Sur le marché de Kantamanto, historiquement réservé à la fripe, les stands de vêtements neufs de fast fashion se font de plus en plus nombreux. Une des seules choses qui empêche aujourd’hui un déferlement massif de vêtements neufs low-cost en Afrique, c’est la prédominance de la fripe, qui reste moins chère.

Cela étant dit, à moyen terme, il faut en effet qu’on puisse exporter moins de vêtements à l’étranger et mieux gérer leur seconde vie sur le territoire national.

B) Mauvaise idée numéro 2 : Mieux trier avant d’exporter

La pollution des plages africaines par la fripe est souvent réduite à une question de “mauvais tri” en France. Comme on l’a vu plus haut, le problème n’est pas que les vêtements exportés ne sont pas assez triés : les raisons de mise au rebut dans les marchés africains sont si nombreuses et complexes qu’il est impossible de “mieux trier avant d’exporter”. Le vrai problème, c’est qu’il n’y a plus assez de valeur dans les vêtements collectés pour faire tenir le modèle économique de tous les acteurs de la chaîne.

Blâmer les personnes qui trient les vêtements des conséquences de l’essor de la fast fashion, c’est injuste… mais cela permet de détourner l’attention de l’origine véritable du problème. Quand la baignoire déborde, accuser ceux qui tentent d’éponger, c’est une manière de ne pas voir que le robinet est grand ouvert.

C) Mauvaise idée numéro 3 : Tout recycler

Cela peut sembler évident de prime abord : plutôt qu’exporter, pourquoi ne pas recycler en France et transformer nos vieux vêtements en nouveaux vêtements ?

Hélas, le modèle économique du recyclage est très compliqué : les fibres recyclées à partir d'anciens vêtements sont en général plus coûteuses et de moins bonne qualité que les équivalentes en matière vierge – et l’industrie du recyclage reste fragile. En témoignent les récentes difficultés de Renewcell (pourtant soutenu par H&M), Carbios ou Soex. Résultat : aujourd’hui dans le monde, moins de 1% des anciens vêtements sont transformés en nouveaux.

On peut certes se rabattre sur le “dé-cyclage”, par exemple transformer des vieux vêtements en chiffons ou en isolants. Mais même dans ce cas, il n'est pas si simple pour les usines locales de décyclage de trouver des débouchés commerciaux : leurs chiffrons et isolants peuvent vite avoir un coût plus élevé que leurs équivalents vierges fabriqués au bout du monde. Pour que leur modèle économique tienne et encourager leur développement, il faut donc mobiliser investissements et subventions.

C'est mieux que rien et il est vital de soutenir de telles usines. Mais si on veut réduire l'impact environnemental du textile, ce décyclage ne doit être une option que pour les vêtements trop abîmés pour être portés. On devrait tout faire pour que les vêtements encore portables soient reportés plutôt que transformés en chiffons. Et pour ce faire, il n'y a qu'une seule solution : freiner la fast fashion pour qu'elle arrête de faire concurrence à la fripe.

Pour reprendre la métaphore de la baignoire, tout miser sur le recyclage, c’est comme si on investissait notre argent seulement dans des stations d’épuration pour traiter l’eau qui déborde… au lieu de fermer le robinet ou au moins d’en réduire le débit. Ne serait-il pas plus logique de transformer en chiffons seulement les vêtements qui ont été longuement portés, au point d’être usés jusqu’à la corde ?

La route est encore longue pour arriver jusque là, mais le changement est loin d’être impossible.

III. Mode d’emploi pour une économie textile vraiment circulaire

A) Faire en sorte que l’argent suive les vêtements

Tant qu’on continuera à envoyer autant de vêtements en Afrique, on ne pourra éviter qu’une grande partie d’entre eux deviennent des déchets. Il faudrait donc développer localement des infrastructures pour les traiter : usine de recyclage, décharge, égouts fonctionnels, système d'épurations des eaux usées, incinérateurs. Mais il y a un problème d’argent : d’un côté, les populations locales sont dépendantes de cette économie, mais de l’autre, les États ne sont pas assez riches pour traiter les déchets.

Le manque d’argent crée aussi des problèmes critiques de sécurité. En janvier 2025, le marché de Kantamanto a entièrement brûlé, faute d’un système de prévention et de gestion des incendies efficace. Autre danger : l’essentiel des marchandises est transporté par les kayayei - des femmes “porteuses de tête” - qui se faufilent dans les allées étroites et encombrées du marché, avec sur leur crâne des charges jusqu’à 55kg. Ce travail dur et dangereux pourrait être remplacé par du transport par chariot… s’il y avait suffisamment d’argent pour élargir les allées.

Bref, ces pays ont besoin d’argent pour traiter nos fripes. Et ça tombe bien, car il existe déjà un dispositif qui permet (théoriquement) de financer la fin de vie des vêtements : la REP, ou Responsabilité Élargie du Producteur.

La REP est un système qui rend responsables les entreprises de la fin de vie des objets qu’elles commercialisent : en gros, c’est l’application du principe du pollueur-payeur. Si une marque met un vêtement en vente sur le marché français, elle doit verser quelques centimes à un “éco-organisme” : ReFashion. Avec l’argent récolté, cet organisme apporte un soutien financier aux opérateurs de tri, finance un bonus réparation pour les vêtements qu’on apporte chez les retoucheurs, lance des campagnes de communication pour sensibiliser les consommateurs, etc.

Problème : les pays étrangers qui reçoivent nos vieux vêtements ne voient pas la couleur de cet argent, car les financements sont exclusivement dépensés sur le territoire national.

Pourtant, si on parle de Responsabilité “Élargie” du Producteur, ne serait-il pas normal que ceux qui traitent la majorité de nos déchets textiles puissent bénéficier de moyens pour construire les infrastructures nécessaires et éviter que les vêtements ne terminent dans leurs rivières ou sur leurs plages ?

En fait, il faudrait s’assurer que l’argent de la REP suive les vêtements quand ces derniers quittent le territoire français. Cette “REP mondiale”, ou Global EPR, est une demande récurrente des ONG et pays qui dépendent de la fripe.

B) Freiner la fast fashion… et lui demander de payer

Être plus juste vis-à-vis des pays étrangers, c’est important. Mais ce qu’on voudrait surtout, c’est avoir à terme une économie de la seconde main qui fonctionne en France, sans envoyer autant de vêtements à l’autre bout du monde.

Pour comprendre comment y parvenir, il faut revenir un peu en arrière. Pourquoi a-t-il fallu créer une filière REP textile, c’est-à-dire demander aux marques de payer pour gérer la fin de vie de leurs vêtements ?

Historiquement, la seconde vie des vêtements n’avait pas besoin d’être subventionnée : quand les vêtements étaient encore peu nombreux et avaient une plus grande valeur, les gens les réparaient et les usaient jusqu’à la corde ou se les transmettaient à l’intérieur de leurs familles. Et quand les plus riches se séparaient de leurs vêtements, ces derniers trouvaient facilement acquéreurs. Au Moyen-Âge, c’était le job des fripiers : cette profession s’occupait non seulement de revendre les vêtements mais aussi de les réparer, de les nettoyer, de les remettre en état. Ce business fonctionnait à merveille : au XIXe siècle, le marché du carreau Temple à Paris comptait plus de 1500 fripiers.

C’est à partir des années 80-90, avec l’émergence des marques de low cost et de fast fashion, que le modèle économique de la seconde main en France est devenu impossible. On a donc dû créer en 2008 cette fameuse “filière REP” : l’État a demandé aux marques de soutenir financièrement l’économie de la fripe.

Sur le papier, c’est un super système.

Mais là où ça coince, c’est que toutes les marques payent le même montant d’éco-contribution, quel que soit leur modèle économique : environ 5 centimes par vêtement, une somme qui va augmenter dans les années qui viennent pour faire face aux nouveaux besoins. C’est injuste : les marques de fast fashion et de low cost sont celles qui détruisent la rentabilité des acteurs de seconde main, ce sont elles qui devraient en supporter le coût en payant des éco-contributions plus élevées. Cela permettrait de respecter le principe du pollueur-payeur sur lequel la filière a été construite, et d’inciter ces marques à revoir leurs pratiques industrielles et commerciales.

Comment y parvenir ?

D’abord, il faudrait revoir la gouvernance de la filière REP. Comme on l’a vu plus haut, sa gestion est confiée à un éco-organisme : Refashion. Son cahier des charges est établi par les pouvoirs publics, mais dans les faits, il est financé, piloté et contrôlé… par les entreprises qui mettent le plus de vêtements sur le marché. Dans ces conditions, il y a peu de chances que Refashion demande une plus grosse éco-contribution aux marques du low cost et de la fast fashion. Pour que cet éco-organisme agisse en priorité pour l’intérêt général, il faudrait renforcer son indépendance, par exemple en créant une instance de régulation indépendante, comme le préconise ce récent rapport de l’Inspection Générale des Finances.

Mais surtout, il faudrait un vrai courage politique pour augmenter significativement les éco-contributions que paye la fast fashion… Et heureusement, cela commence à être le cas. Notamment avec la loi dite “anti fast fashion”, qui a été votée à l’unanimité à l’assemblée nationale en mars 2024, avec un système de primes-pénalités dans la filière REP pouvant aller jusqu’à 10€ par vêtement.

Cette loi n’a toujours pas été examinée par le Sénat et le risque est grand de la voir vidée de son contenu. Pas étonnant : le low cost et la fast fashion mènent un lobbying intense, allant jusqu’à recruter des anciens ministres ou des dirigeants du MEDEF. Heureusement, de nombreux acteurs de la mode française, l’écosystème de la seconde main et les ONG se battent pour la faire voter.

Conclusion

Dans le secteur du textile, quel que soit le problème sur lequel on se penche (pollution, réchauffement climatique, conditions de travail, désindustrialisation ou chômage), on finit toujours par tomber sur la même source : le modèle de la fast fashion et du low cost.

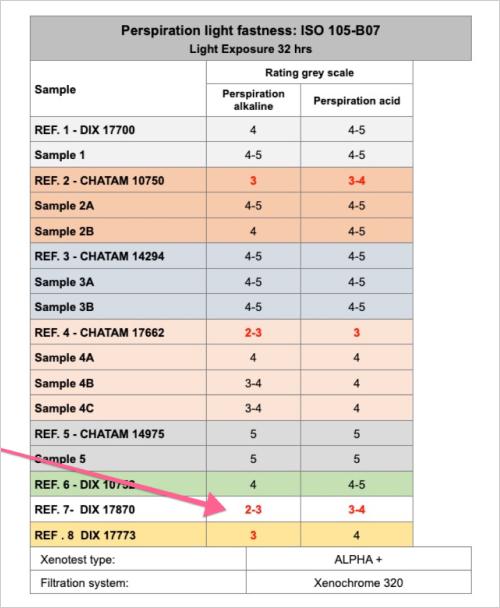

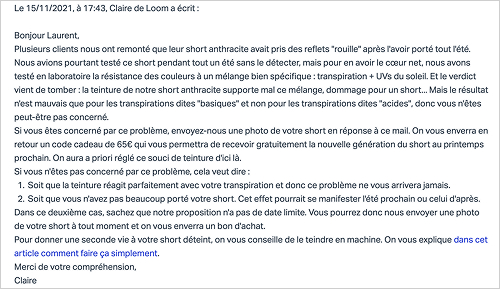

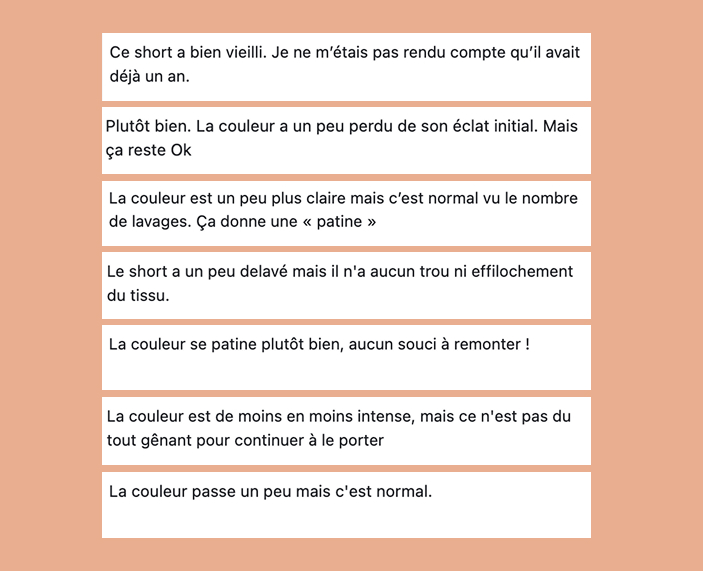

Pourtant, la fin de vie de nos vêtements pourrait être bien plus vertueuse, s’il n’y avait plus (ou beaucoup moins) de fast fashion et de low cost. Si nos vêtements avaient à nouveau de la valeur, on ré-apprendrait à les entretenir et à les (faire) réparer : on re-teindrait les shorts décolorés, on remaillerait les coutures cassées de nos pulls, on ferait de jolies broderies pour cacher les trous de nos sweats…

Une fois usés jusqu’à la corde, nos vêtements seraient transformés en chiffons, en isolants ou en rembourrages pour des coussins. Et si on décidait de s’en séparer quand ils sont encore en bon état, ils pourraient être facilement revendus dans des boutiques de seconde main locales car ils auraient assez de valeur pour faire vivre tous les acteurs de la filière : collecteurs, réparateurs et commerçants.

Bref, ce serait une économie qui réduit les déchets, qui crée de l’emploi sur les territoires, de la richesse pour tous les maillons de la chaîne, des savoir-faire et de la souveraineté… c’est quand même une vision de l’avenir plutôt réjouissante, non ?

P.S : On a besoin de vous

La France est en train de travailler sur une méthode d'affichage environnemental textile, qui a un grand mérite : pénaliser les incitations à la consommation de la fast fashion et encourager des pratiques commerciales plus vertueuses. Or, il y a un risque que l'Europe retoque le texte pour imposer une méthode moins favorable. Aidez-nous à soutenir la méthode française en signant cette pétition en ligne !

Notes

1 Dans certains cas, les vêtements collectés sont exportés à l'étranger sans être triés : on parle d'export d'original. Les premiers pays où exporte la France sont dans l'ordre : Tunisie / Belgique / Emirats / Pakistan (source). Là-bas, la fripe est triée, classée : la "crème" est réimportée en France (ou dans d'autres pays occidentaux) pour être vendues dans les boutiques de seconde main type Kiloshop. Alors pourquoi cet aller-retour ? C'est (comme souvent) une question d'agent : au Pakistan, la main d'oeuvre est beaucoup moins chère. En définitive, l'export d'original délocalise l'étape de tri dans des pays à bas coût.Et les entreprises de ce type, il y en a quand même un paquet : elles sont responsables de près de la moitié des exportations de vêtements français (Source : rapport Refashion 2022 : "Près de la moitié de ces flux ne sont pas tracés par Refashion car exportés par des acteurs non conventionnés"). Pour aller plus loin, regardez le documentaire Very Bad Fripes.

2 Pour plus de précisions : la fripe est parfois d’abord triée dans des centres d’autres pays, comme en Belgique ou au Pakistan, qui vont ensuite l’envoyer en Afrique. Mais au final, c’est plus de 50% des exports Français qui termineront en Afrique. Source : Retraitement des chiffres des douanes.

3 Analyse issue des statistiques du commerce mondial (source).