Décryptage

Nos analyses pour comprendre les dessous de l'industrie de la mode

En juin 2021, on sortait notre premier short (ou bermuda, c’est un peu pareil). Tissu robuste made in France, double couture à l’entrejambe, ceinture renforcée, bouton type “jean” qui ne se découd pas, prélavage pour éviter le rétrécissement, teinture sur rouleau pour une meilleure tenue des couleurs, tests de solidité des couleurs au lavage... Bref, on a appliqué un peu la même recette que pour nos pantalons, et on pensait avoir réuni tous les ingrédients pour faire un short qui durerait des années.

Mais à peine un mois après l’avoir lancé, on reçoit une première plainte :

Une seule plainte, c’est pas très grave : c’est peut-être un cas isolé. Sauf que…

Non seulement le short décolore beaucoup, mais en plus il a tendance à virer de couleur ! Par exemple, la couleur gris anthracite vire vers les tons rouges… Au bout du 6ème cas, on commence à paniquer et on déclenche la procédure d’urgence : on retire les shorts de la vente et on lance des tests laboratoire pour identifier la source du problème.

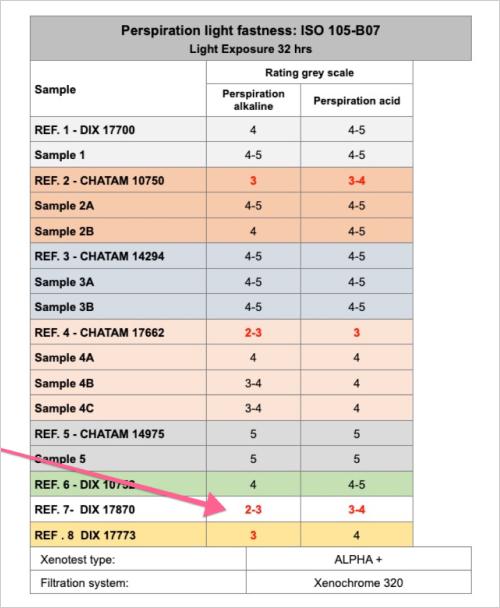

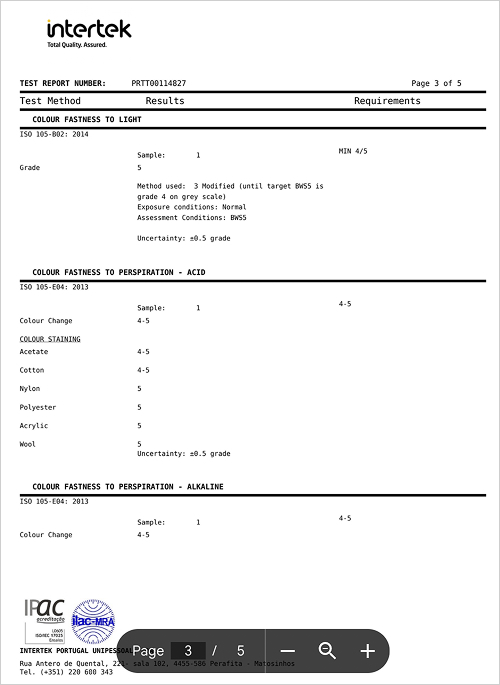

Notre hypothèse, c’est que cette décoloration est le résultat de l’effet combiné des UVs et de la transpiration – un peu comme si nos shorts prenaient un gros coup de soleil. Donc on demande un test où nos tissus sont exposés pendant 32 heures aux UV dans des bains de transpiration (pas de la vraie, hein). Et les résultats font mal :

Traduction : notre short a bien un gros problème de décoloration au mélange UV-transpiration, surtout pour les transpirations dites “alcalines” (c’est-à-dire au pH basique).

En fait, notre short est victime de ce qu’on appelle le “syndrome du golfeur” chez les teinturiers : le col du polo des golfeurs (qui passent des dizaines d’heures sous le soleil avec de la transpiration au niveau du cou) a tendance à virer de couleur sous l’effet combiné des UV et de la transpiration.

Pour nous, c’est la cata : on a vendu des centaines de shorts qui risquent de décolorer méchamment.

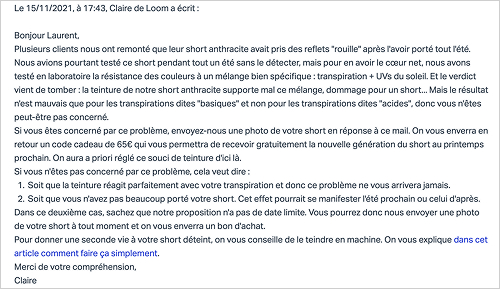

Alors on décide d’organiser un grand rappel produit, un peu comme les fabricants de voiture qui réalisent qu’il y un problème de freins ou d’airbags.

Et les réponses ne se font pas attendre :

Pendant les mois qui suivent, on travaille avec notre usine pour créer une recette de teinture de short qui tienne mieux. Ils l’améliorent un peu, mais pas assez. En fait, on rencontre un mur : même après plein d'essais, on n’arrive pas à faire une teinture qui échappe complètement à la décoloration aux UVs. Il faut qu’on revoie notre logiciel.

À ce stade, il y a un truc qu’on a du mal à comprendre : des vêtements exposés au soleil et à la transpiration, on en a déjà fabriqué pas mal… mais sans jamais rencontrer de tels problèmes de décoloration. À commencer par nos t-shirts. Pourquoi donc ?

Notre hypothèse, c’est que la décoloration vient en fait des machines utilisées pour teindre les shorts, qui ne sont pas les mêmes que pour teindre les t-shirts.

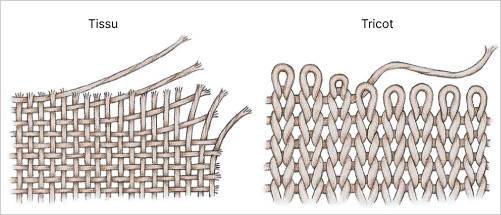

Eh oui : notre t-shirt lui est tricoté (pour lui donner de l’élasticité) alors que notre short est fabriqué avec une matière tissée (pour lui donner au contraire de la rigidité).

Comme les matières tissées sont assez rigides, elles peuvent être teintes avec des machines dites “continues” : elles sont entraînées via un système de rouleaux dans un bain de teinture avant d’être essorées puis séchées. C’est un processus assez rapide et économique, qui a l’avantage de consommer relativement peu d’eau et d’énergie.

En revanche, on ne peut pas utiliser ces machines pour les matières tricotées, qui sont plus extensibles et risqueraient d’être déformées à cause de la tension entre les rouleaux. À la place, on les fait tourner plusieurs heures dans un autoclave : une sorte de grosse machine à laver, sous pression, à une température supérieure à 100°C.

Comme les couleurs de nos t-shirts résistent très bien aux UVs et à la transpiration, on se demande si le secret de leur tenue ne vient pas justement de ce bain chaud de plusieurs heures à haute température et haute pression. Peut-être que c’est ça qui fixe mieux les couleurs qu’un rapide passage dans un bain de teinture entre deux rouleaux ?

Justement, il existe bien un processus pour teindre aussi les vêtements en matières tissées dans des bains.

Dans les usines, on appelle ça le “garment dyed” (en bon français : le “teint pièce” ou “teint en vêtement”). Au lieu de teindre les rouleaux de tissu puis de confectionner le vêtement, on fait exactement l’inverse : on confectionne le vêtement puis on le met dans un bain de teinture. Avec quasiment les mêmes machines que pour teindre les matières tricotées de nos t-shirts.

Et ça, ça nous intéresse beaucoup. On décide donc de lancer un prototype de short en “garment dyed”.

Quand on le reçoit, on se rend compte qu’il a un aspect plus irrégulier, plus patiné que notre short précédent. Normal : comme ce nouveau short est teint déjà confectionné, la teinture épouse les irrégularités des coutures, les bosses formées par les boutons, les plis de la matière.

Et ça, c’est plutôt une bonne nouvelle pour le vieillissement : comme l’aspect du tissu n’est pas parfaitement uniforme, l’usure par les lavages en machine ou les UVs se verra beaucoup moins.

Bon, ça c’est bien joli, mais est-ce que les couleurs du short “garment dyed” résistent mieux aux UVs et à la transpiration ?

Avant de lancer nos nouveaux shorts auprès du grand public, et après avoir essayé plusieurs de recettes de teinture différentes, on lance un test de résistance des couleurs en labo, qui s’avère – heureusement – très concluant.

On lance donc la production de nos shorts en “garment dyed”, puis 6 mois plus tard, on commence à les vendre… avec un peu d’appréhension : est-ce que ces shorts ne vont pas finir par décolorer eux aussi ?

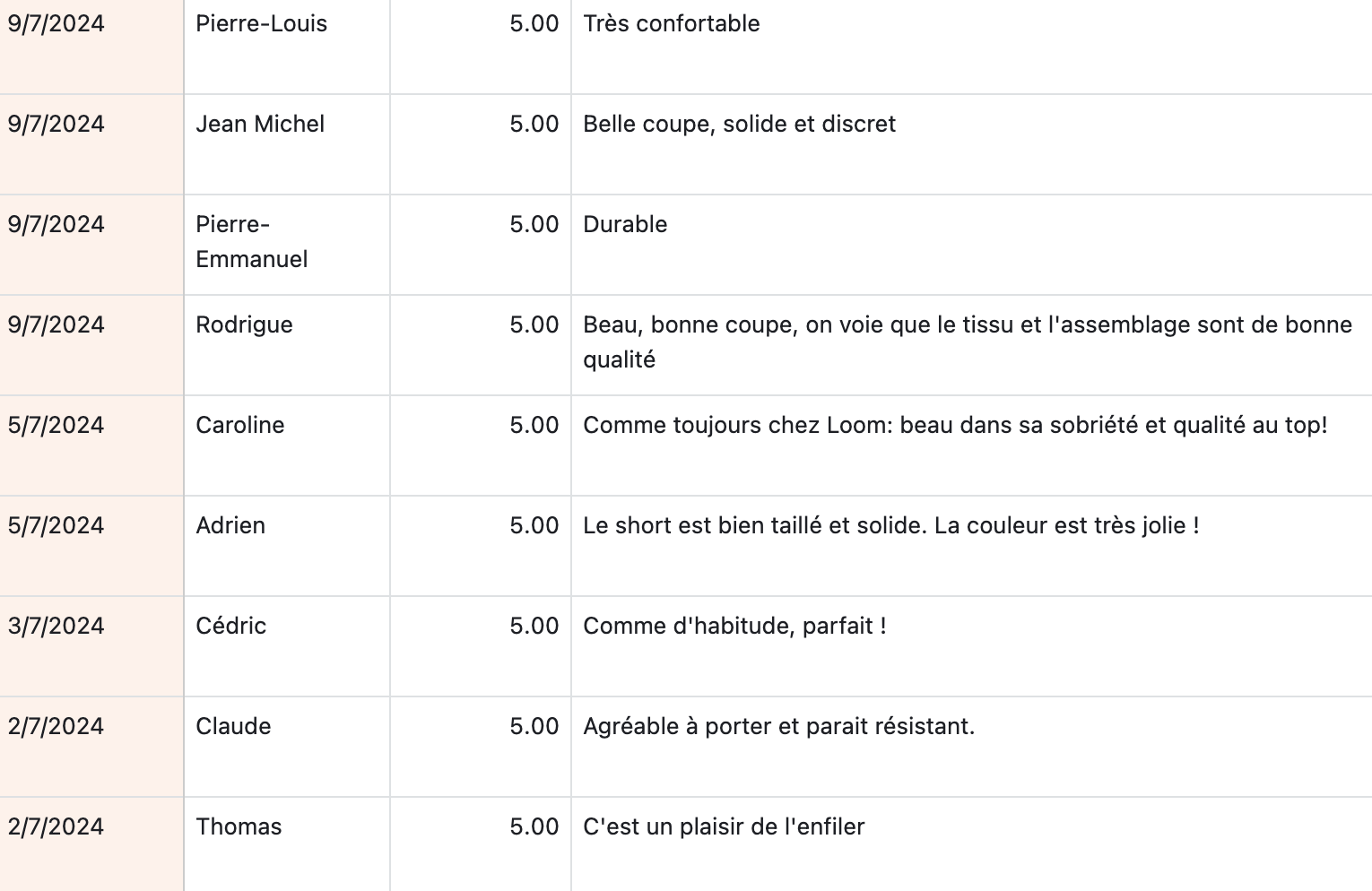

Pour le savoir, on doit attendre au moins un mois, quand nos clients reçoivent un e-mail où on leur demande leur avis sur nos produits (le temps qu’ils les aient déjà un peu portés et fait des premiers lavages). Et là, premier soulagement : rien à signaler ! Nos clients adorent notre short.

Mais le vrai verdict, on l’a eu en mai 2025, quand on a reçu les premiers retours de nos clients un an après leur achat (date à laquelle on leur envoie un e-mail pour savoir comment leurs vêtements vieillissent). Et là, alléluia : nos clients sont toujours super contents du short. Sur 65 avis, ils donnent la note moyenne de 4,7/5 !

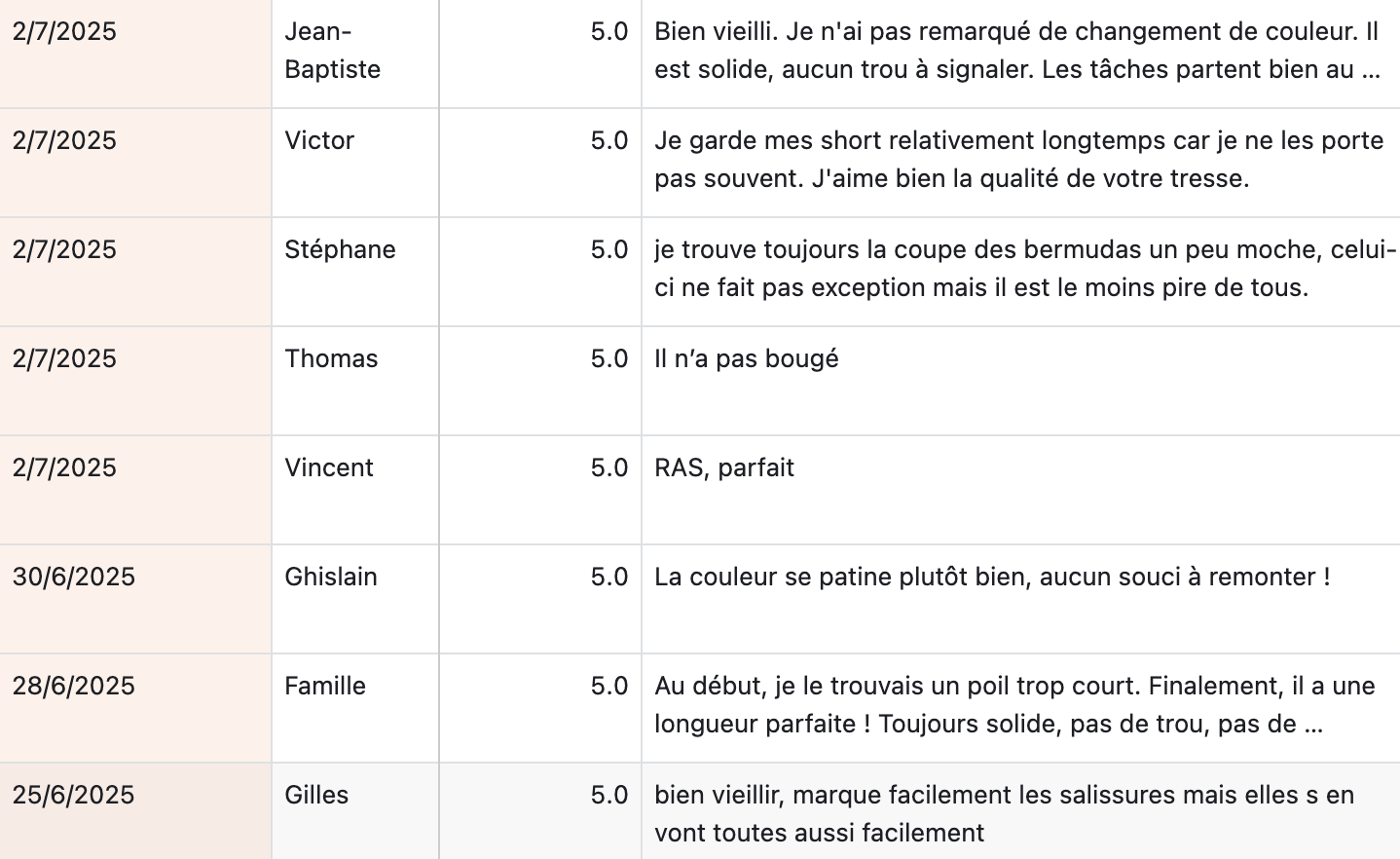

Certes, la couleur des shorts évolue un peu...

... mais cette fois, elle patine joliment, pas trop fort et sans virer de couleur.

À ce stade, vous vous posez peut-être la question : pourquoi ne fait-on pas du garment dyed pour tous nos vêtements Loom ?

Parce que cette manière de teindre a aussi ses inconvénients. D’abord, comme on l’a vu plus haut, ça peut donner un aspect légèrement irrégulier : ce n’est pas du tout gênant pour un short – au contraire – mais ça peut l’être pour un vêtement plus habillé, comme un chino ou une chemise formelle. D’autre part, c’est plus compliqué à gérer côté usine : ça coûte un peu plus cher (ça consomme plus d’eau et d’énergie), il y a plus de perte, c’est difficile d’obtenir exactement la bonne couleur, et enfin, la chaleur prolongée peut parfois fragiliser les vêtements.

Bref, le garment dyed ce n’est pas une solution magique. En fait, plus on avance dans notre compréhension du textile, plus on se rend compte de sa complexité : pour faire des vêtements durables, il faut trouver pour chaque pièce le bon processus industriel.

Et vêtement après vêtement, on commence aussi à comprendre qu’on ne peut pas tout avoir. Pour fabriquer un short qui ne décolore pas du tout, on pourrait opter pour un tissu avec du polyester (la couleur est plus facile à fixer sur du synthétique), comme le font de plus en plus de marques, mais il serait moins confortable et moins joli. Ou bien aller le faire fabriquer en Asie : là-bas, ils utilisent certains produits de teinture particulièrement agressifs (et dangereux) interdits chez nous. Au final, chaque vêtement qu’on développe est le fruit d’un compromis entre plein de dimensions : le prix, l’impact environnemental, l’esthétique, l’éthique, le confort, etc. Pour notre short, le compromis qu’on a choisi, c’est de fabriquer un short en coton bio (une matière naturelle), près de chez nous (au Portugal), qui se patinera joliment avec le temps.

Bref, on espère que ce short vous plaira, qu’il vous accompagnera de nombreux étés… et qu’il vieillira aussi bien que vous.

Pour comprendre le monde de la fripe, suivons le voyage d’un vieux t-shirt.

Plutôt que de le jeter (ou de le revendre), vous décidez de le donner à une association acceptant les dons ou de le déposer dans une borne dédiée (bravo, car seuls 30% des gens font comme vous).

Après avoir été collecté, votre t-shirt va atterrir dans un grand centre de tri, où des personnes expertes décident de son sort au toucher et à l'œil, en fonction de son état, de sa composition et de son prix de revente potentiel.

À partir de là, plusieurs scénarios possibles :

Option 1 : La crème (5 %)

Votre t-shirt est en super état, et peut être revendu un bon prix dans une boutique de seconde main : on dit alors qu’il fait qu’il fait partie de la “crème” (retenez bien ce mot, on va en reparler), c’est-à-dire des 5% de vêtements collectés ayant le plus de valeur.

Option 2 : Le bas du panier (45 %)

Votre t-shirt est en mauvais état. Il va être soit “décyclé” (c’est-à-dire transformé en chiffons ou en isolants), soit incinéré pour produire de l’énergie.

Option 3 : le ventre mou (50 %)

Votre t-shirt est un t-shirt normal : il est en suffisamment bon état pour connaître une seconde vie, mais ce n’est pas non plus le haut du panier. Alors il va être compressé dans une grosse balle de vêtements avant d’être revendu à un importateur étranger.

Mais alors, les vêtements que nous donnons ne vont pas aux personnes dans le besoin ?

En fait, ça dépend à qui vous les donnez :

Donc non : la plupart des vêtements ne seront pas “donnés aux pauvres”, tout simplement parce que les besoins sont largement couverts avec les dons existants. En revanche, si vous donnez des vêtements de valeur à des associations, vous participez à un système de solidarité : plus la “crème” collectée par ces associations est "riche", plus elles sont rentables et plus elles peuvent aider des personnes dans le besoin.

Voilà comment ça marche théoriquement. Sauf que…

Aujourd’hui, la filière de la seconde main en France est aux abois. Certains opérateurs de collecte, de tri et de recyclage perdent de l’argent et commencent à fermer les uns après les autres.

Qu’est-ce qui s’est passé ?

D’abord, avec le développement des plateformes comme Vinted, les particuliers ont tendance à revendre ce qui a une valeur financière et à donner ce qui en a moins : la “crème” qui reste aux associations s’appauvrit, ce qui fragilise leur équilibre économique.

Mais c’est surtout l'essor de la fast-fashion et du low cost qui porte un coup au modèle économique de la fripe : la valeur de la “crème” s’est réduite structurellement au fur et à mesure que les Shein, Primark, Leclerc et consorts ont gagné des parts de marché. D’abord parce que la qualité des vêtements diminue, mais surtout parce que les prix neufs pratiqués par ces enseignes sont si bas qu’il est difficile pour les associations d’en tirer de l’argent à la revente. Or c’est sur la revente de cette “crème” que tient tout le modèle économique des acteurs de la collecte et du tri. Moins les vêtements sont chers, et moins le secteur de la fripe est viable. Pas étonnant dans ce contexte que des associations comme Emmaüs demandent une régulation du modèle de la fast fashion et du low cost.

Il y a une troisième explication, plus contextuelle, à la crise de la seconde main : les débouchés à l’export sont bouchés. Les pays africains qui nous achetaient traditionnellement notre seconde main se tournent maintenant vers la seconde main chinoise, et la France ne sait plus trop quoi faire de ces millions de vêtements qui lui reste sur les bras.

Mais la crise de la fripe en France n’est que la partie émergée de l’iceberg : le secteur de la seconde main connaît une crise mondiale, aussi bien économique qu’écologique.

Souvenez-vous de votre t-shirt déposé dans une borne : dans un cas sur deux, il est vendu à un importateur étranger. Mais “l’étranger” où on envoie votre t-shirt, c’est où ?

Dans plus d’un cas sur deux2, les vêtements de seconde main finissent en Afrique car c’est (pour le moment) moins cher d’y acheter de la seconde main occidentale que des vêtements neufs.

Et dans quel pays en Afrique ? Pour votre t-shirt, c’est difficile de le savoir avec précision : après avoir été triés et re-triés dans différents pays, on perd un peu la trace des vêtements français. Mais si on prend l’ensemble des vêtements collectés dans le monde, voici les principaux pays africains3 où ils risquent d’atterrir :

Une fois le vêtement arrivé en Afrique, que va-t-il devenir ? Pour le savoir, regardons ce qui se passe au Ghana, le pays d’Afrique où la fin de vie des vêtements est la mieux étudiée, grâce à The Or Foundation, une ONG très impliquée sur place.

Ce vêtement va être débarqué sur le port d’Accra, la capitale, bien calé au milieu d'une balle de fripes, elle-même tassée à l’intérieur d’un conteneur qui contient jusqu’à 400 de ces balles.

L'importateur de vêtements n'est pas une organisation caritative, mais une entreprise à but lucratif : il va vendre cette balle « à l’aveugle » à un marchand local appelé « détaillant » pour environ 180€. Ce détaillant (ou "cette détaillante" car ce sont souvent des femmes) va ensuite essayer de revendre ces vêtements à l’unité sur l’un des stands du gigantesque marché de seconde main de Kantamanto.

Dans 60% des cas, ce vêtement sera mis en vente, parfois après un petit lavage ou un coup de fer à repasser. Mais sinon, il risque d’être tout simplement… jeté.

Pourquoi un tel gaspillage ?

Si un vêtement est exporté vers l’Afrique, c’est qu’il est plutôt en bon état : on estime que 95% des vêtements contenus dans ces balles sont “portables”.

Oui mais… il y a mille raisons pour qu’un vêtement “portable” ne soit pas “vendable” : peut-être qu’il a un peu vrillé au niveau des coutures, peut-être qu’il y en a déjà beaucoup de ce style en vente sur le marché, peut-être qu’il est trop chaud pour le climat, peut-être qu’il a une coupe, une couleur, un style que personne n’aime ici ou peut-être qu’il faut le repasser et le laver mais que l’investissement n’en vaut pas la chandelle.

S’il y avait peu de vêtements disponibles au Ghana, il y aurait sûrement moins de vêtements jetés. Mais avec le déferlement des fripes issues de la fast fashion, il y a déjà tellement de pièces qui arrivent chaque jour qu’il est de plus en plus probable qu’un vêtement reste invendu… ce qui met les détaillants dans une situation économique critique.

Et s’il est jeté, que va devenir ce vêtement ?

Au Ghana, il y a bien des décharges officielles, mais celles-ci ont été rapidement submergées par la quantité des vêtements reçus. Et faute de place, l’excédent de vêtements est brûlé ou laissé dans des décharges à ciel ouvert.

Un vêtement délaissé peut aussi être emporté par la pluie dans un caniveau, se retrouver sur la plage et commencer à se décomposer, avec des conséquences dramatiques : rejets de micro-plastiques, impact sur la vie sous-marine, santé des habitants, économie de la ville…

Si on doit résumer la situation :

Petite précision : il est peu probable que le t-shirt déposé dans une borne en France se retrouve sur une plage du Ghana – ce pays reçoit essentiellement les fripes du monde anglo-saxon. Il y a aussi des problèmes de pollution textile dans les pays où la France exporte ses fripes (exemple avec la lagune de Cotonou) mais sans doute dans de moindres proportions qu’au Ghana. Mais rien ne protège ces pays d’être submergés un jour par la même pollution textile et la même crise économique.

Alors comment changer ce système ?

Avant d’explorer les pistes pour remettre ce système à l’endroit, regardons d’abord les fausses bonnes idées : elles ne permettent pas de résoudre la situation, voire risquent de l’aggraver… mais ce sont souvent celles qu’on voit revenir dans le débat public.

C’est souvent la première idée évoquée quand on voit ces montagnes de déchets textiles : il suffirait que les pays occidentaux arrêtent d’exporter leurs fripes, voire que les pays africains interdisent l’entrée de ces produits sur leur territoire. En réalité, c’est une très mauvaise idée.

D’abord, arrêter du jour au lendemain les exportations reviendrait à abattre tout un pan de l’économie, donc à mettre des dizaines de milliers de personnes sur la paille en Afrique.

Mais surtout, cela générerait un autre problème : “Nous sommes sûrs à 100% que si les exports de fripe s'arrêtaient demain, ils seraient entièrement remplacés par de la fast fashion neuve, ce qui serait encore pire” affirment les responsables de l’ONG The Or Foundation. Sur le marché de Kantamanto, historiquement réservé à la fripe, les stands de vêtements neufs de fast fashion se font de plus en plus nombreux. Une des seules choses qui empêche aujourd’hui un déferlement massif de vêtements neufs low-cost en Afrique, c’est la prédominance de la fripe, qui reste moins chère.

Cela étant dit, à moyen terme, il faut en effet qu’on puisse exporter moins de vêtements à l’étranger et mieux gérer leur seconde vie sur le territoire national.

La pollution des plages africaines par la fripe est souvent réduite à une question de “mauvais tri” en France. Comme on l’a vu plus haut, le problème n’est pas que les vêtements exportés ne sont pas assez triés : les raisons de mise au rebut dans les marchés africains sont si nombreuses et complexes qu’il est impossible de “mieux trier avant d’exporter”. Le vrai problème, c’est qu’il n’y a plus assez de valeur dans les vêtements collectés pour faire tenir le modèle économique de tous les acteurs de la chaîne.

Blâmer les personnes qui trient les vêtements des conséquences de l’essor de la fast fashion, c’est injuste… mais cela permet de détourner l’attention de l’origine véritable du problème. Quand la baignoire déborde, accuser ceux qui tentent d’éponger, c’est une manière de ne pas voir que le robinet est grand ouvert.

Cela peut sembler évident de prime abord : plutôt qu’exporter, pourquoi ne pas recycler en France et transformer nos vieux vêtements en nouveaux vêtements ?

Hélas, le modèle économique du recyclage est très compliqué : les fibres recyclées à partir d'anciens vêtements sont en général plus coûteuses et de moins bonne qualité que les équivalentes en matière vierge – et l’industrie du recyclage reste fragile. En témoignent les récentes difficultés de Renewcell (pourtant soutenu par H&M), Carbios ou Soex. Résultat : aujourd’hui dans le monde, moins de 1% des anciens vêtements sont transformés en nouveaux.

On peut certes se rabattre sur le “dé-cyclage”, par exemple transformer des vieux vêtements en chiffons ou en isolants. Mais même dans ce cas, il n'est pas si simple pour les usines locales de décyclage de trouver des débouchés commerciaux : leurs chiffrons et isolants peuvent vite avoir un coût plus élevé que leurs équivalents vierges fabriqués au bout du monde. Pour que leur modèle économique tienne et encourager leur développement, il faut donc mobiliser investissements et subventions.

C'est mieux que rien et il est vital de soutenir de telles usines. Mais si on veut réduire l'impact environnemental du textile, ce décyclage ne doit être une option que pour les vêtements trop abîmés pour être portés. On devrait tout faire pour que les vêtements encore portables soient reportés plutôt que transformés en chiffons. Et pour ce faire, il n'y a qu'une seule solution : freiner la fast fashion pour qu'elle arrête de faire concurrence à la fripe.

Pour reprendre la métaphore de la baignoire, tout miser sur le recyclage, c’est comme si on investissait notre argent seulement dans des stations d’épuration pour traiter l’eau qui déborde… au lieu de fermer le robinet ou au moins d’en réduire le débit. Ne serait-il pas plus logique de transformer en chiffons seulement les vêtements qui ont été longuement portés, au point d’être usés jusqu’à la corde ?

La route est encore longue pour arriver jusque là, mais le changement est loin d’être impossible.

Tant qu’on continuera à envoyer autant de vêtements en Afrique, on ne pourra éviter qu’une grande partie d’entre eux deviennent des déchets. Il faudrait donc développer localement des infrastructures pour les traiter : usine de recyclage, décharge, égouts fonctionnels, système d'épurations des eaux usées, incinérateurs. Mais il y a un problème d’argent : d’un côté, les populations locales sont dépendantes de cette économie, mais de l’autre, les États ne sont pas assez riches pour traiter les déchets.

Le manque d’argent crée aussi des problèmes critiques de sécurité. En janvier 2025, le marché de Kantamanto a entièrement brûlé, faute d’un système de prévention et de gestion des incendies efficace. Autre danger : l’essentiel des marchandises est transporté par les kayayei - des femmes “porteuses de tête” - qui se faufilent dans les allées étroites et encombrées du marché, avec sur leur crâne des charges jusqu’à 55kg. Ce travail dur et dangereux pourrait être remplacé par du transport par chariot… s’il y avait suffisamment d’argent pour élargir les allées.

Bref, ces pays ont besoin d’argent pour traiter nos fripes. Et ça tombe bien, car il existe déjà un dispositif qui permet (théoriquement) de financer la fin de vie des vêtements : la REP, ou Responsabilité Élargie du Producteur.

La REP est un système qui rend responsables les entreprises de la fin de vie des objets qu’elles commercialisent : en gros, c’est l’application du principe du pollueur-payeur. Si une marque met un vêtement en vente sur le marché français, elle doit verser quelques centimes à un “éco-organisme” : ReFashion. Avec l’argent récolté, cet organisme apporte un soutien financier aux opérateurs de tri, finance un bonus réparation pour les vêtements qu’on apporte chez les retoucheurs, lance des campagnes de communication pour sensibiliser les consommateurs, etc.

Problème : les pays étrangers qui reçoivent nos vieux vêtements ne voient pas la couleur de cet argent, car les financements sont exclusivement dépensés sur le territoire national.

Pourtant, si on parle de Responsabilité “Élargie” du Producteur, ne serait-il pas normal que ceux qui traitent la majorité de nos déchets textiles puissent bénéficier de moyens pour construire les infrastructures nécessaires et éviter que les vêtements ne terminent dans leurs rivières ou sur leurs plages ?

En fait, il faudrait s’assurer que l’argent de la REP suive les vêtements quand ces derniers quittent le territoire français. Cette “REP mondiale”, ou Global EPR, est une demande récurrente des ONG et pays qui dépendent de la fripe.

Être plus juste vis-à-vis des pays étrangers, c’est important. Mais ce qu’on voudrait surtout, c’est avoir à terme une économie de la seconde main qui fonctionne en France, sans envoyer autant de vêtements à l’autre bout du monde.

Pour comprendre comment y parvenir, il faut revenir un peu en arrière. Pourquoi a-t-il fallu créer une filière REP textile, c’est-à-dire demander aux marques de payer pour gérer la fin de vie de leurs vêtements ?

Historiquement, la seconde vie des vêtements n’avait pas besoin d’être subventionnée : quand les vêtements étaient encore peu nombreux et avaient une plus grande valeur, les gens les réparaient et les usaient jusqu’à la corde ou se les transmettaient à l’intérieur de leurs familles. Et quand les plus riches se séparaient de leurs vêtements, ces derniers trouvaient facilement acquéreurs. Au Moyen-Âge, c’était le job des fripiers : cette profession s’occupait non seulement de revendre les vêtements mais aussi de les réparer, de les nettoyer, de les remettre en état. Ce business fonctionnait à merveille : au XIXe siècle, le marché du carreau Temple à Paris comptait plus de 1500 fripiers.

C’est à partir des années 80-90, avec l’émergence des marques de low cost et de fast fashion, que le modèle économique de la seconde main en France est devenu impossible. On a donc dû créer en 2008 cette fameuse “filière REP” : l’État a demandé aux marques de soutenir financièrement l’économie de la fripe.

Sur le papier, c’est un super système.

Mais là où ça coince, c’est que toutes les marques payent le même montant d’éco-contribution, quel que soit leur modèle économique : environ 5 centimes par vêtement, une somme qui va augmenter dans les années qui viennent pour faire face aux nouveaux besoins. C’est injuste : les marques de fast fashion et de low cost sont celles qui détruisent la rentabilité des acteurs de seconde main, ce sont elles qui devraient en supporter le coût en payant des éco-contributions plus élevées. Cela permettrait de respecter le principe du pollueur-payeur sur lequel la filière a été construite, et d’inciter ces marques à revoir leurs pratiques industrielles et commerciales.

Comment y parvenir ?

D’abord, il faudrait revoir la gouvernance de la filière REP. Comme on l’a vu plus haut, sa gestion est confiée à un éco-organisme : Refashion. Son cahier des charges est établi par les pouvoirs publics, mais dans les faits, il est financé, piloté et contrôlé… par les entreprises qui mettent le plus de vêtements sur le marché. Dans ces conditions, il y a peu de chances que Refashion demande une plus grosse éco-contribution aux marques du low cost et de la fast fashion. Pour que cet éco-organisme agisse en priorité pour l’intérêt général, il faudrait renforcer son indépendance, par exemple en créant une instance de régulation indépendante, comme le préconise ce récent rapport de l’Inspection Générale des Finances.

Mais surtout, il faudrait un vrai courage politique pour augmenter significativement les éco-contributions que paye la fast fashion… Et heureusement, cela commence à être le cas. Notamment avec la loi dite “anti fast fashion”, qui a été votée à l’unanimité à l’assemblée nationale en mars 2024, avec un système de primes-pénalités dans la filière REP pouvant aller jusqu’à 10€ par vêtement.

Cette loi n’a toujours pas été examinée par le Sénat et le risque est grand de la voir vidée de son contenu. Pas étonnant : le low cost et la fast fashion mènent un lobbying intense, allant jusqu’à recruter des anciens ministres ou des dirigeants du MEDEF. Heureusement, de nombreux acteurs de la mode française, l’écosystème de la seconde main et les ONG se battent pour la faire voter.

Dans le secteur du textile, quel que soit le problème sur lequel on se penche (pollution, réchauffement climatique, conditions de travail, désindustrialisation ou chômage), on finit toujours par tomber sur la même source : le modèle de la fast fashion et du low cost.

Pourtant, la fin de vie de nos vêtements pourrait être bien plus vertueuse, s’il n’y avait plus (ou beaucoup moins) de fast fashion et de low cost. Si nos vêtements avaient à nouveau de la valeur, on ré-apprendrait à les entretenir et à les (faire) réparer : on re-teindrait les shorts décolorés, on remaillerait les coutures cassées de nos pulls, on ferait de jolies broderies pour cacher les trous de nos sweats…

Une fois usés jusqu’à la corde, nos vêtements seraient transformés en chiffons, en isolants ou en rembourrages pour des coussins. Et si on décidait de s’en séparer quand ils sont encore en bon état, ils pourraient être facilement revendus dans des boutiques de seconde main locales car ils auraient assez de valeur pour faire vivre tous les acteurs de la filière : collecteurs, réparateurs et commerçants.

Bref, ce serait une économie qui réduit les déchets, qui crée de l’emploi sur les territoires, de la richesse pour tous les maillons de la chaîne, des savoir-faire et de la souveraineté… c’est quand même une vision de l’avenir plutôt réjouissante, non ?

P.S : On a besoin de vous

La France est en train de travailler sur une méthode d'affichage environnemental textile, qui a un grand mérite : pénaliser les incitations à la consommation de la fast fashion et encourager des pratiques commerciales plus vertueuses. Or, il y a un risque que l'Europe retoque le texte pour imposer une méthode moins favorable. Aidez-nous à soutenir la méthode française en signant cette pétition en ligne !

1 Dans certains cas, les vêtements collectés sont exportés à l'étranger sans être triés : on parle d'export d'original. Les premiers pays où exporte la France sont dans l'ordre : Tunisie / Belgique / Emirats / Pakistan (source). Là-bas, la fripe est triée, classée : la "crème" est réimportée en France (ou dans d'autres pays occidentaux) pour être vendues dans les boutiques de seconde main type Kiloshop. Alors pourquoi cet aller-retour ? C'est (comme souvent) une question d'agent : au Pakistan, la main d'oeuvre est beaucoup moins chère. En définitive, l'export d'original délocalise l'étape de tri dans des pays à bas coût.Et les entreprises de ce type, il y en a quand même un paquet : elles sont responsables de près de la moitié des exportations de vêtements français (Source : rapport Refashion 2022 : "Près de la moitié de ces flux ne sont pas tracés par Refashion car exportés par des acteurs non conventionnés"). Pour aller plus loin, regardez le documentaire Very Bad Fripes.

2 Pour plus de précisions : la fripe est parfois d’abord triée dans des centres d’autres pays, comme en Belgique ou au Pakistan, qui vont ensuite l’envoyer en Afrique. Mais au final, c’est plus de 50% des exports Français qui termineront en Afrique. Source : Retraitement des chiffres des douanes.

3 Analyse issue des statistiques du commerce mondial (source).

Fabriquer une serviette de bain, ça nous trottait dans la tête depuis un bout de temps, parce qu’on n’en trouvait pas beaucoup qui correspondent à notre quadruple exigence :

Il y a un peu plus d’un an, on a décidé de se lancer. Pour savoir à quoi notre serviette allait ressembler, on a créé un sondage avec une question centrale : “C'est quoi le problème avec vos serviettes en général ? Pourquoi vous finissez par ne plus les utiliser ou les jeter ?”

En épluchant vos centaines de réponses, on a compris que la serviette de vos rêves était…

Tout ça, ça veut dire que vous vouliez en fait surtout une chose…

Eh oui, c'est l'épaisseur qui permet à la fois de :

On a donc choisi de fabriquer une serviette avec un poids élevé de 700 g/m2, qui ressemble exactement à ça :

Dans le secteur, on considère en général qu’une serviette d’entrée de gamme a un poids de 200 à 400 g/m2, le moyenne gamme va de 400 à 600 et le haut de gamme commence à partir de 600. Si on en croit les fournisseurs de linge pour l’hôtellerie, 700 m g/m2, c’est même de la qualité “hôtel de luxe” :

Bon mais la densité ne fait pas tout non plus, il y a d’autres choses qui comptent pour faire une serviette de qualité :

Et tout ça…. Made in Portugal.

Comme on l’expliquait plus haut, on voulait avoir la production la plus locale possible. Mais il y a une chose qu’on n’a pas réussi à faire : fabriquer cette serviette en France. Vous vous dites peut-être que c’est dommage car il y a encore des fabricants de linge de maison en France... Chez Lin Vosges, Blanc des Vosges ou Garnier Thiébault, ils doivent bien savoir faire des serviettes éponges, non ?

C’est ce qu’on pensait aussi, mais en enquêtant sur le sujet, on a rapidement déchanté.

En fait, les fabricants français (dont ceux qu’on a mentionnés plus haut) produisent surtout du linge de lit (des draps quoi), mais pas du linge de bain. Pour citer Blanc des Vosges : “Nous privilégions la réalisation de chaque étape de fabrication de nos articles dans les Vosges quand cela est possible [...]. Malheureusement, le savoir-faire de fabrication de l'éponge bouclette n'existe quasiment plus en France.

Eh oui, la fabrication de serviettes-éponges demande une machine bien spécifique pour tisser les petites bouclettes : un métier à tisser avec deux bobines (une pour la base du tissu, une pour les bouclettes).

Pour cette raison, les serviettes vendues en France viennent de pays qui ont développé ou maintenu (contrairement à la France) ce savoir-faire et possèdent ces machines, comme le Pakistan, la Turquie ou l’Inde :

Pourtant, il n’y a pas si longtemps, la France avait encore une grande industrie de la serviette éponge. On avait même le plus gros fabricant de toute l’Europe : Jalla. Il paraît même que c’était devenu un nom commun comme Kleenex ou Frigidaire… À l’époque, on “se séchait avec une Jalla”.

L’usine Jalla, c’était même un empire industriel, connu pour sa grande cité ouvrière… qui ressemble aujourd’hui à ça :

Bref, l’histoire classique : à partir des années 70-80, l’ouverture du marché textile à la concurrence mondiale a été fatale pour les fabricants de serviettes éponges. Il ne reste aujourd’hui en France que quelques usines (comme celle d’Yves Delorme) qui fabriquent des serviettes bien spécifiques : celles à motifs complexes, qui nécessitent d’être tissées sur un métier à tisser dit "Jacquard".

Certaines marques (comme Embrin par exemple) arrivent encore à faire fabriquer des serviettes en France avec du lin, en utilisant une armure “nid d’abeille” qui peut être produite sur un métier à tisser classique. Si le côté moelleux vous indiffère et que le Made in France vous tient à cœur, les serviettes en lin sont une excellente alternative à celles en coton en termes de qualité.

Est-ce qu’on arrivera un jour à fabriquer nos serviettes en coton Loom en France ? On aimerait beaucoup, parce qu’on pourrait en théorie les sortir à un coût raisonnable : par rapport à une chemise ou un pantalon qu’il faut coudre à la main pendant plusieurs dizaines de minutes, une serviette demande peu de temps de confection. En d’autres termes, la part des coûts de main-d'œuvre dans la fabrication est assez faible comparé aux coûts des machines ou de l’énergie, ce qui fait de ce produit un bon candidat pour être produit en France (pour en savoir plus sur le sujet, on a écrit un article entier ici). Donc on lance une bouteille à la mer : est-ce qu’une usine textile française a pour projet de ré-investir dans des métiers à tisser pour serviettes éponges ? (Sinon, qui sait, peut-être qu’un jour, chez Loom, on montera notre propre usine ?).

Mais en attendant, notre serviette en coton épaisse, en coton bio et made in Portugal est disponible en 3 couleurs sur cette page.

La 50x100 cm est à 20€ et la 70x140 cm est à 30€. Des prix pas trop chers car comme d’habitude, on pratique une petite marge (si vous voulez savoir pourquoi, lisez cette page).

Mais avant de se quitter, on voulait quand même vous dire un truc. Si 50% d’entre vous trouvez vos serviettes un peu rêches, ce n’est pas forcément qu’elles sont trop usées ou de mauvaise qualité : c’est peut-être aussi parce que pas grand monde ne sait comment il faut les laver. On va prendre quelques minutes pour vous expliquer comment les entretenir pour qu’elles gardent tout leur moelleux.

Ça fait plusieurs années qu’on aide des clients qui se plaignent au SAV Loom que leurs vêtements sont devenus rêches avec le temps. À force de se pencher sur cette question, on a compris quelques trucs, qui s’appliquent encore plus au monde de la serviette de bain.

Les tissus peuvent devenir rêches à cause de deux choses :

Les lavages successifs causent une accumulation de résidus de lessive, d'adoucissant ou de calcaires sur les fibres. Donc pour garder votre serviette moelleuse, vous devez faire disparaître ces résidus. Pour cela, il faut :

Oui, le vinaigre blanc. Quand vous faites une machine, mettez un verre de vinaigre blanc dans le bac à adoucissant : il va dissoudre les résidus de calcaire ou de lessive (si vous avez déjà lavé une bouilloire au vinaigre blanc, vous savez que c’est magique contre le calcaire).

Mais en fait, c’est surtout pendant le séchage que votre serviette peut devenir rêche. Et ça, c’est une histoire de chimie.

Quand l’eau s’évapore, les molécules de cellulose (qui composent le coton) se ré-agencent entre elles, pour former de plus longues molécules qui créent de la rigidité. C’est exactement le même phénomène qui cause les plis de froissage sur les tissus en coton.

Donc pour garder vos serviettes moelleuses, il faut un maximum de mouvements pour empêcher la formation de ces chaînes rigides pendant le séchage. Plus il y aura de mouvements, mieux ce sera. Voici toutes les catégories de séchage évaluées selon notre Échelle du Moelleux © :

Bien sûr : le sèche-linge, ça consomme beaucoup d’énergie donc ce n’est pas top pour la planète. On vous laisse vous débrouiller pour choisir entre votre confort et votre conscience écologique (et votre facture d’électricité ;-)

Comme souvent, en construisant ce produit, on a beaucoup appris : sur ce qui fait une serviette de qualité, sur l’histoire industrielle française, sur les méthodes d’entretien. On espère que vous aussi, vous vous coucherez moins bête ce soir.

Mais en lisant vos réponses aux questionnaires, on s’est rendus compte qu’on avait un dernier truc à vous apprendre : nouer votre serviette autour du corps sans qu’elle tombe.

Cher François, pour réussir à nouer sa serviette autour du corps, ce n’est pas une question de serviette, mais une question de méthode. Pour y arriver, vous devez enrouler votre serviette autour de votre taille puis rabattre le bord supérieur vers le bas. Si vous avez raté cette vidéo virale sur Tiktok, voici comment faire en vidéo.

@bsaremyinitials My life has been a lie. #lifehack #toweltrick ♬ original sound - braydensingley

Bonne douche et à la prochaine !

Si vous possédez une centaine de vêtements, vous devriez compter environ… trois étiquettes. Peut-être une ou deux paires de chaussettes, voire un sous-vêtement ou un pull. Eh oui : seuls 3% des vêtements vendus en France ont été fabriqués dans l'hexagone1.

En d’autres termes, l’industrie du vêtement en France, celle qui nous habille au quotidien, a aujourd’hui presque totalement disparu2.

Mais pourtant, ce n’est pas vraiment ce qu’on lit dans les journaux. On entend parfois parler d’une “renaissance du textile” qui compterait plus de 100 000 emplois3 (un chiffre qui serait même en augmentation4) avec des exportations d’habillement en hausse à plus de 14 milliards d’euros5… Malheureusement, ces chiffres sont trompeurs.

Quand on regarde dans le détail, ces 100 000 emplois incluent les salariés de toutes les entreprises dont les “activités principales” sont “la fabrication textile, la confection, le cuir et la chaussure”. Mais parmi ces entreprises, combien exactement fabriquent les vêtements qu’on porte au quotidien ? Eh bien, pas beaucoup. Voici comment se décomposent les 109 000 emplois du secteur de l’habillement, textile et cuir6 :

On a donc :

En fait, sur ces 109 000 emplois, il n’y en a que quelques milliers (probablement pas plus de 10 00010) qui sont vraiment dédiés à habiller la France au quotidien.

Si on exclut les ateliers de confection, qui travaillent aujourd’hui surtout pour le luxe, il ne nous reste en France qu’une cinquantaine de petites usines qui fabriquent réellement des vêtements : quelques filateurs, tisseurs, tricoteurs ou teinturiers sur des segments de niche (on en a fait une liste sur ce document, n’hésitez pas à en rajouter si vous en connaissez d’autres). À titre de comparaison, le Bangladesh compte plus de 8 000 usines dédiées au vêtement11, soit presque 200 fois plus…

Et ce sont ces mêmes usines qu’on voit et revoit dans les reportages TV pour montrer qu’on peut encore fabriquer des vêtements en France. Elles sont souvent labellisées “Entreprises du Patrimoine Vivant” et à raison : elles sont les gardiennes d’un savoir-faire qui disparaît de jour en jour. Mais pour combien de temps encore ? Beaucoup d’entre elles sont aujourd’hui en grande difficulté, à l’image de Velcorex dans les Vosges ou de Lemahieu dans le Nord12.

Quant à ces 14 milliards d’exportations d'habillement parfois évoqué dans les médias, d’où viennent-ils ? Il y en a une partie qu’on doit au luxe, mais sinon ce sont surtout des ré-exportations de vêtements : les grandes marques françaises (Kiabi, Décathlon, etc.) stockent des vêtements fabriqués à l’étranger dans leur entrepôts français puis les envoient dans leurs magasins à l’étranger pour les vendre là-bas : comme le précise l’INSEE13, 75% des exportations françaises de textile viennent des importations.

En d’autres termes, l’industrie française du vêtement du quotidien a presque totalement disparu… et beaucoup des usines restantes connaissent de grandes difficultés. Bref, nous avons quasiment entièrement délocalisé une industrie qui permet pourtant de couvrir un besoin a priori fondamental de sa population : s’habiller.

Pourquoi est-ce qu'on perdu notre industrie ? Surtout parce qu’un vêtement… c’est mou.

L’industrie textile fabrique des objets souples, et ça change tout. Pourquoi ? Parce que, lorsque les matières sont molles, on ne sait pas remplacer la main humaine par un robot.

Petit rappel : pour fabriquer un tissu ou un vêtement, il faut effectuer un certain nombre d’étapes :

Évidemment, ces étapes utilisent toutes des machines. Mais c’est quand on arrive à la dernière, celle de la confection, que la machine est la plus… modeste :

Oui, c’est la machine à coudre, et elle demande une couturière ou un couturier habile pour la faire fonctionner. Donc contrairement à des matières métalliques ou plastiques rigides que des robots peuvent attraper et déplacer, seuls des humains peuvent assembler des tissus pour les coudre ensemble. Ce n’est pas faute d’avoir essayé de l’automatiser : l’histoire regorge d’exemples d’essais avortés pour créer des robots qui fassent la confection à la place des humains. L’Etat japonais lui-même y a investi plus de 100 millions de dollars dans les années 8014. Même la DARPA (l’agence américaine pour la recherche dans la Défense) a investi dans des startups de robotisation pour coudre des t-shirts15. Mais à chaque fois, ces tentatives ont fait chou blanc.

Il n’y a pas le choix : pour fabriquer un vêtement, il faut du travail humain, en particulier pour l’étape de confection. Coudre un t-shirt par exemple, cela prend 5 minutes. Pour un jean, c’est presque impossible de descendre en dessous de 15 minutes16. Les vêtements ont donc été les candidats parfaits pour la délocalisation : ils sont faciles à transporter, non périssables et, puisqu’ils demandent pas mal de main d'œuvre, il y avait un énorme avantage compétitif à délocaliser la production dans les pays où les salaires sont très bas.

Donc à partir des années 60-70, dès que les cargos ont permis de transporter les marchandises pour pas trop cher, le secteur textile a été un des premiers à délocaliser. Une tendance qu’on retrouve dans la plupart des pays occidentaux.

Coup de grâce : en 2005 (il n’y a pas si longtemps !), les Accords Multifibres prennent fin : cette réglementation plafonnait les importations de vêtements pour protéger les industries des pays occidentaux. Les importations en provenance d’Asie se sont alors envolées18, et face à cette concurrence, ce qui restait de l’industrie textile française a volé en éclats.

Et les conséquences sont plus graves que ce que l’on pourrait penser.

Avant d’évoquer les conséquences pour la France, rappelons quand même une évidence : le problème des délocalisations concerne d’abord les pays où nous délocalisons.

On dit pudiquement fabriquer dans des “pays à bas coûts”, mais il faut regarder de près ce que cela signifie : les entreprises ont délocalisé leur production dans des pays où les salaires sont loin de permettre de vivre dignement. Au Bangladesh, par exemple, même si le temps de travail est de 60h par semaine, le salaire mensuel minimum n’atteint que 38% du salaire vital19, le revenu nécessaire pour couvrir l’ensemble des besoins fondamentaux. Donc concrètement, si on fait fabriquer un t-shirt là-bas, cela signifie que les ouvriers et ouvrières, malgré des horaires de travail énormes, ne pourront pas se loger décemment, manger à leur faim ou payer l’école de leurs enfants : c’est un travail qui permet juste de survivre, mais pas de vivre. Les conditions de travail y sont tellement désastreuses que la population s’est même récemment révoltée – des manifestations violemment réprimées par le gouvernement20.

Sans compter qu’en délocalisant la production, on a aussi délocalisé la pollution (et même : on l’a augmenté, car les normes environnementales dans ces pays y sont souvent moins élevées et moins appliquées que chez nous). De multiples scandales l’ont rappelé ces dernières années : rivières polluées par les usines de teinture21, rejet de perturbateurs endocriniens dans l’environnement22, taux de plomb trop important dans les vêtements23, pour n’en citer que quelques-uns.

Voilà peut-être le principal problème de cette délocalisation : elle abîme les gens et l’environnement dans les pays qui dorénavant fabriquent. Et comme cela ne se passe pas chez nous, nous ne nous sentons pas vraiment concernés au moment d’acheter nos vêtements. Loin des yeux, loin du cœur.

Cela étant posé, même si c’est un peu autocentré, parlons des conséquences pour la France.

Contrairement aux entreprises du tertiaire qui se concentrent dans les grandes villes, les usines ont besoin d’espace et de loyers moins élevés. Elles créent donc des emplois plutôt sur les territoires ruraux, dans les petites et moyennes villes. Jusque dans les années 70-80, les régions françaises étaient ainsi recouvertes d’usines spécialisées dans différents savoir-faire : filatures dans le Nord, bonneterie dans l’Aube, tissage dans les Vosges…

Quand les usines ont fermé, les emplois ont disparu et ne sont pas revenus : la plupart des anciens bassins industriels textiles (sauf la région autour de Lyon et Roanne) connaissent un taux de chômage qui reste aujourd’hui plus élevé que dans le reste de la France24. D’autant que quand les usines ont fermé, ce sont aussi les boulangeries, les cafés, les bureaux de Poste, bref une bonne partie de l’économie locale qui a mis la clé sous la porte.

Mais il n’y a pas que le problème du chômage : il y a aussi celui de la précarisation des métiers. Les conditions de travail dans les usines textiles étaient souvent difficiles, mais elles donnaient des emplois relativement stables (des CDI quoi) et parfois des perspectives de carrière – sans compter les avantages sociaux issus de certaines formes de paternalisme industriel26 (éducation, logement, soins médicaux…). Aujourd’hui, les métiers disponibles dans ces anciens bassins industriels ont beaucoup évolué, avec des contrats souvent plus courts et précaires27. L’emploi industriel a été remplacé par des emplois de service, moins valorisés, moins rémunérés et souvent aux conditions de travail précaires. On constate par exemple une forte augmentation des métiers de la logistique et du transport dans le Nord et dans l’Est 28 (pour caricaturer : au lieu de fabriquer les objets en France, on stocke et on livre ceux qui viennent de l’étranger), avec des salaires bas, une forte proportion de contrats d'intérims et d’auto-entrepreneurs, des horaires décalées pour les chauffeurs... Et comme dans de nombreuses zones rurales dont la population est vieillissante, de plus en plus de personnes travaillent dans le soin et l’aide à la personne, avec des conditions de travail très compliquées (travail morcelé, salaires très faibles…)29.

Et au-delà de cette précarisation, il y a aussi la perte de statut social. Dans les usines, on pouvait développer de vrais savoir-faire techniques valorisants30. Les métiers donnaient une vraie fierté et une place dans la société locale, d’autant que les vêtements et tissus fabriqués étaient des objets tangibles, visibles de tous. Le tout dans une vie locale riche et structurée par la présence des usines sur ces territoires : fort maillage de bistrots et cafés, clubs de foot ouvriers, création d’associations d’éducation populaire par les syndicats, etc. Benoît Coquart, un sociologue qui a mené une longue étude31 dans le Grand Est où de nombreuses usines textiles ont fermé, en donne une bonne illustration : “L’activité industrielle [...] offrait un moyen de cultiver des appartenances communes dont on pouvait se sentir “fier”. On était de tel ou tel village, il y avait des cafés et des bistrots, des associations, une usine à deux pas.” Aujourd’hui, les métiers du soin, de l’aide à la personne ou de la logistique sont, malgré leur rôle crucial, moins valorisés socialement : ils sont moins visibles et ne donnent plus la même place dans la société locale. Toutes ces difficultés ont fini par créer des divisions au sein même de ces territoires : les personnes sans emploi ou qui enchaînent les petits boulots se retrouvent fortement stigmatisées. Benoît Coquart donne l’exemple de l'équipe de foot du village qui part en déplacement et qu’on appelle “le bled des cassos”.

Au-delà des conséquences sociales, il y a aussi l’aspect écologique. On évoquait plus haut les pollutions locales comme les rejets dans les rivières ou les diffusions de perturbateurs endocriniens, mais ce serait oublier une pollution, qui, elle, n’a pas de frontières : les gaz à effet de serre.

Un vêtement fabriqué à l’étranger émet souvent bien plus de CO2 qu’en France, car l’énergie qui fait tourner les machines dans les pays de production à bas coûts émet en général beaucoup plus de gaz à effet de serre qu’en France et en Europe. Par exemple, un vêtement fabriqué en Chine, où l’électricité vient principalement des centrales à charbon, émet deux fois plus de gaz à effet de serre que le même fabriqué en France32.

Mais surtout, au-delà de la pollution par vêtement, il y a le problème de l'augmentation du nombre de vêtements fabriqués. “Grâce” aux délocalisations, les prix des vêtements ont baissé et la consommation des vêtements en France a plus que doublé depuis le début des années 8033 pour atteindre 40 vêtements achetés par Français et par an34.

Or produire, c’est polluer : les émissions de gaz à effet de serre du textile ont augmenté à peu près au même rythme que les volumes de production. Cette augmentation du nombre de vêtements produits est la raison principale pour laquelle l’industrie textile n'arrive pas à réduire ses émissions de gaz à effet de serre.

Bon ok, la désindustrialisation textile a été catastrophique d’un point de vue social et environnemental, mais ça a fait du bien à notre économie, non ?

On pourrait se satisfaire d’avoir délocalisé une industrie pas très stratégique. Contrairement par exemple à l'agroalimentaire ou l’industrie pharmaceutique, l’industrie textile n’est pas vraiment essentielle. Si on ne peut plus se nourrir, on meurt. Si on ne peut plus se soigner, on meurt aussi. Par contre, en cas de crise grave, on a bien assez de vêtements dans nos placards pour survivre pendant des années, sans compter qu’on pourra toujours les réparer36. Certes, l’épisode de la pénurie de masques pendant l’épidémie du Covid-19 a pu donner un semblant d’importance stratégique aux usines textiles. Mais de manière générale, comme le rappelle ce rapport du Haut Commissariat au Plan, les produits de la mode ne sont pas vitaux.

Mais en fait, si les vêtements en tant que tels ne sont pas stratégiques, le déficit commercial qu’ils génèrent finit, lui, par l’être.

En 2023, on a tellement importé de vêtements de l’étranger que le textile-habillement a généré plus de 10 milliards d’euros de déficit commercial pour la France, ce qui représente près de 20% du déficit global hors énergie du pays37.

Si on regarde en arrière, le tableau est encore plus noir, car le secteur textile est en déficit depuis très longtemps : depuis 1993, la France a accumulé plus de 240 milliards d’euros de déficit commercial à cause du seul secteur de l’habillement38…

Et ces déficits commerciaux à répétition ne sont pas sans conséquence : pour les financer, la France doit s’endetter. Et à force, ça commence à faire beaucoup d’argent. En 2023, notre endettement net vis-à-vis du reste du monde était de 793 milliards d’euros39 : s’il continue à augmenter, il pourrait poser des risques de solvabilité pour la France et générer une crise financière grave40 (on se rapproche d’ailleurs du seuil d'alerte de 35% du PIB défini par la procédure européenne de déséquilibre macroéconomique). Or, avec ses 240 milliards de déficits cumulés depuis 1993, l'habillement a une responsabilité historique de près d’un tiers de cette dette. Les vêtements ne sont donc pas des produits “vitaux” ou “stratégiques” en tant que tels, mais l’absence d’industrie du vêtement en France génère une dette qui menace à terme notre économie.

Ok, on a compris : la disparition de l’industrie textile a créé un paquet de drames sociaux, environnementaux et économiques… Mais est-ce que pour autant, la solution c'est de la relocaliser en France ?

Après tout, la balance commerciale n’a pas vocation à être équilibrée poste par poste. On pourrait plutôt vouloir ré-industrialiser d’autres secteurs économiques “à plus haute valeur ajoutée” et laisser le textile, a priori plus intense en main d'œuvre, aux “pays à bas coûts”.

On pourrait se dire qu’on va, en gros, exporter des avions Rafale et importer des t-shirts H&M. Un conseiller de Bruno Le Maire disait d’ailleurs que “l'avenir industriel n'est pas dans la fringue, mais dans la montée en gamme”41 42.

Alors, faut-il se résigner et admettre que notre industrie textile est définitivement condamnée ?

Pour répondre à cette question, il faut revenir aux fondamentaux de l’industrie : les machines. On vous parlait plus haut des machines à coudre qui demandent beaucoup de main d'œuvre. Mais ça, ce n’est que pour la dernière étape de fabrication des vêtements. Pour les étapes amont, l’industrie textile utilise des machines bien plus imposantes. Comme par exemple :

Et année après année, ces machines sont de plus en plus perfectionnées. Résultat : dans l’amont de la fabrication des vêtements, les coûts de main-d'œuvre ne représentent plus tant que ça par rapport aux coûts des matières premières, des machines et de l’énergie pour les faire tourner.

Aujourd’hui, en théorie, les différentiels de coûts entre les pays occidentaux et les pays à bas coûts ne sont plus si énormes. Dans une étude de 201843, la fédération des fabricants de machines textiles a calculé le différentiel de coût théorique d’un tissu entre différents pays, dans le cas où les usines disposeraient des machines les plus récentes. Dans ces conditions, un mètre de tissu fabriqué en Chine ne coûterait aujourd’hui que 24% de moins qu’en Italie. Car même en Italie où la main d'œuvre coûte cher, elle ne représenterait qu’une petite partie du coût total :

À l’avenir, avec l’amélioration continue des machines, l’augmentation des coûts de l’énergie et la remontée des coûts de main-d'œuvre dans certains pays émergents, cet écart ne fera que diminuer.

Dans ces conditions, l’industrie textile ne semble aujourd’hui pas si différente des autres secteurs comme la chimie, l’automobile ou l’aéronautique : les coûts de main-d'œuvre représentent une partie des coûts, mais pas la majeure partie. Avec les meilleures machines partout à toutes les étapes de fabrication, il serait donc envisageable de compenser la moindre “compétitivité-prix” des pays occidentaux par une meilleure “compétitivité hors-prix” : par exemple via une meilleure qualité, une meilleure réactivité, une plus grande proximité géographique ou une meilleure connaissance du marché. D’ailleurs, c’est bien ce qu’a réussi à faire l’Italie, qui dispose encore d’une industrie textile très solide dans la fabrication de tissus pour l’habillement.

Certes, il y a toujours l’étape finale de confection qui demande beaucoup de main-d'œuvre (souvenez-vous, c’est celle avec les machines à coudre), et qui peut créer encore des grosses différences de compétitivité-prix. Par exemple, coudre des chemises ou des pantalons demande tellement de temps qu’il est très difficile d’avoir des coûts acceptables en France44. Mais tous les vêtements ne demandent pas autant de temps de confection : par exemple les pulls, les chaussettes ou même les t-shirts peuvent être fabriqués localement sans que les coûts explosent pour autant. Et puis surtout, il est tout à fait envisageable d’envoyer des tissus à l’étranger pour l'étape de confection, comme certaines marques le font déjà par exemple au Portugal (C'est ce qu'on fait chez Loom pour nos chinos par exemple). D’un point de vue environnemental, cela a du sens : les machines des étapes amont de la fabrication sont celles qui consomment le plus d’énergie. Fabriquer les tissus en France ou en Europe, avec des énergies moins carbonées, permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre de l’industrie textile.

Bref, n’en déplaise à ce conseiller de Bruno Le Maire, penser que le textile est une industrie du passé qui doit disparaître et qu’il faut uniquement “monter en gamme” pour construire des fusées ou des semi-conducteurs, c’est plutôt une mauvaise idée. D’ailleurs, on nous répète depuis des décennies que l’industrie française doit se spécialiser dans les hautes technologies pour s’en sortir : force est de constater que ça a été une stratégie assez peu payante. Il est sans doute illusoire de vouloir se spécialiser dans les industries “à haute valeur ajoutée” si on ne possède pas les savoir-faire de base et si on n’a plus de culture industrielle globale. Et puis, n’est-il pas un peu naïf de penser que les pays émergents vont se contenter de fabriquer du bas de gamme ? La Chine et l’Inde sont en train de démontrer qu’elles peuvent réussir dans les plus hautes technologies (ex : aéronautique ou véhicules électriques en Chine, spatial ou semi-conducteurs en Inde).

En réalité, il faut que la France re-développe une industrie aussi sur les produits de grande série (pas seulement sur les produits de luxe), en investissant suffisamment dans l’automatisation et la robotisation. Ça peut être dans l’agro-alimentaire ou l’automobile, mais aussi dans l’industrie textile : que ce soit dans les tissus techniques ou les étapes amont de fabrication des vêtements, on peut y parvenir. C’est ce qui peut permettre de réduire notre déficit commercial : au lieu de vouloir “monter en gamme” et vendre des objets à l’étranger (comme des avions ou des sacs à main), on peut aussi fabriquer localement ce qu’on consomme.

Mais alors, comment on fait ?

Pour redonner sa chance au secteur textile, il faut avant tout adopter des règles du jeu plus équitables. On vous explique pourquoi.

Dans les multiples articles ou rapports sur la ré-industrialisation de la France, on lit souvent les mêmes choses : il faut faire sauter “les barrières du mille-feuille administratif”45, “baisser les impôts de production”46, “flécher la commande publique”47...

Tout ça, c’est en partie vrai. Mais dans le textile, il ne faut quand même pas oublier l’éléphant au milieu de la pièce : les usines de vêtements de Chine ou au Bangladesh fabriquent à des prix très bas, d’abord parce qu’on y paye les gens des salaires de misère, que les normes environnementales y sont moins strictes, voire inexistantes, et qu’on fait tourner les usines avec des énergies ultra-carbonées bon marché (exemple : du gaz russe en Chine ou au Bangladesh). Tout ça biaise le comparatif des coûts de production pays par pays qu’on montrait plus haut : même si les usines françaises tournent avec des machines dernier cri, les différences de normes sociales et environnementales sont telles que l’écart de coûts reste trop important.

Bref, il existe une “prime au vice”, un avantage compétitif à mal faire.

Si on veut voir un jour ré-apparaître une industrie textile en France, il faut donc d’abord remettre en place les conditions d’une concurrence loyale avec les autres pays. L’idéal serait de faire en sorte que les pays à bas coûts adoptent des normes sociales et environnementales aussi ambitieuses que les nôtres (voire meilleures !), mais ça risque de prendre beaucoup, beaucoup de temps... Alors en attendant, il faut pénaliser – voire interdire – les importations de vêtements dont la fabrication se fait dans des pays moins-disants socialement et écologiquement.

C’est aussi une des conclusions du récent rapport sur la ré-industrialisation demandé par Bruno Le Maire à l’expert de l’industrie Olivier Lluansi : “Notre industrie [...] souffre d’un déficit majeur de compétitivité. Non de son fait, mais de celui d’une compétition déloyale avec les autres puissances-continents, Amérique du Nord ou Asie. Résoudre cette situation par la seule réduction des coûts conduirait à renoncer à notre modèle social ou à nos ambitions environnementales ou aux deux. Cela n’est pas acceptable. Pour retrouver une compétition à la loyale, tout en assumant nos valeurs, nous devons réintroduire des règles justes dans le commerce international.”

Concrètement, en termes de réglementations, ça donnerait quoi ? Tout reste à imaginer, mais voici déjà quelques exemples :

Est-ce que de telles réglementations permettraient seules de faire renaître une industrie du vêtement en France ? Non. Elles sont un préalable absolument nécessaire pour rendre notre industrie du vêtement plus compétitive, mais elles ne suffiront hélas pas.

Quand une forêt est presque totalement rasée, elle ne repousse pas du jour au lendemain. Pour renaître, l’industrie du vêtement aura aussi besoin d’ouvriers et ouvrières bien formées, d’entrepreneurs et entrepreneuses pour créer ou reprendre des usines, de fonctionnaires qui orientent la commande publique, de marques qui jouent le jeu en achetant du made in France, de terrains mis à disposition pour les collectivités pour implanter des usines, etc. On aura aussi besoin de changements dans la culture de consommation : car même avec des machines dernier cri et une harmonisation des normes sociales et environnementales, fabriquer un vêtement en France coûtera plus cher qu’au Bangladesh. Il faudra donc aller vers plus de sobriété, accepter d’acheter moins de vêtements et les réparer plus souvent.

Tout cela prendra des années, des décennies sans doute. Alors pour y parvenir, il faut qu’un maximum de personnes partagent la même vision : il est hautement souhaitable, mais aussi tout à fait possible de refabriquer chez nous les vêtements que nous portons. La France peut réapprendre à s’habiller seule, et elle a intérêt à le faire. Qu’est-ce qu’on attend ?

Crédit illustration : Matthieu Lemarchal @tamieuh

Et merci à tous les relecteurs et relectrices de l'article : Olivier Lluansi, Anaïs Voy-Gillis, Antoine Camous, Karine Renouil Tiberghien, Flore Berlingen, Pierre Condamine, Maxime Froissant.

Qui on est pour dire ça ?

Vous êtes sur La Mode à l’Envers, un blog tenu par la marque de vêtements Loom. L’industrie textile file un mauvais coton et c’est la planète qui paye les pots cassés. Alors tout ce qu’on comprend sur le secteur, on essaye de vous l’expliquer ici. Parce que fabriquer des vêtements durables, c’est bien, mais dévoiler, partager ou inspirer, c’est encore plus puissant.

D’ailleurs, chez Loom, est-ce qu’on fabrique des vêtements en France ? Oui, quelques-uns ! En tout cas pour ceux où on peut proposer des prix acceptables même avec les coûts de main d’oeuvre française, c’est-à-dire :

- Ceux pour lesquelles il y a proportionnellement peu de main d’oeuvre : chaussettes, bonnets, écharpes, ceintures, certains pulls, certains produits d’entretien.

- Ceux pour lesquelles les autres marques appliquent traditionnellement une très grosse marge et donc sur lesquelles on reste compétitifs en made in France en réduisant la nôtre : les lunettes de soleil.

- Ceux dont les tissus sont fabriqués en France puis confectionnés au Portugal : chinos, vestes, surchemises en velours, maillots de bain.

- Enfin, on a certains produits qui sont fabriqués en partie avec du lin français, la seule matière textile qu’on produit localement (avec la laine) : chemise coton-lin, chemise col officier.

L’objectif est bien sûr de pouvoir en proposer de plus en plus. Mais pour y parvenir, nous avons besoin des nouvelles réglementations mentionnées dans l’article plus haut !

Au fait, on ne fait jamais de pub : si vous aimez ce qu’on écrit et que vous en voulez encore, abonnez-vous à notre newsletter en cliquant ici. Promis, on vous écrira maximum une fois par mois.

1 : Source FIMIF. Estimation confirmée par cette étude DEFI IFM en 2024.

2 : Alors que dans les années 60, on fabriquait encore en France quasiment tous nos vêtements (les statistiques des douanes montrent très peu d'importations d'habillement à l'époque).

3 : Ouest France 2020

4 : Les Echos 2024

5 : Fashion Network 2024

6 : Chiffres de l’URSSAF pour les codes APE textiles (source). On lit parfois aussi le chiffre de 60 000 emplois pour l’industrie textile-habillement en France (hors cuir). Ce n’est pas exactement ce qu’on obtient ici avec les chiffres de l’URSSAF (36 000 + 31 000 = 67 000 emplois). Ce chiffre est issu d’un calcul de l’OPCO, dont le périmètre n’est pas exactement le même : il croise l’ensemble des codes APE avec les identifiants issus des conventions collectives textiles. Il est donc plus précis, mais il ne fournit pas la ventilation textile / confection dont on avait besoin ici pour la démonstration.

7 : Source URSSAF

8 : 64% des articles de maroquinerie fabriqués en France sont des sacs à main (source INSEE).

9 : Le Monde 2019

10 : On évoque plus bas les 50 usines qui travaillent sur le vêtement du quotidien. Si on estime qu'il y a 200 personnes par usine, ce qui est déjà très optimiste, ça fait 10 000 salariés.

11 : 8000 usines selon ce rapport.

12 : Sources Fashion Network et La Voix du Nord.

13 : Rapport INSEE Made in France.

14 : Source : Textile et vêtement : Faire face aux mutations, Rapport OCDE 2005.

15 : Why Robots Can’t Sew Your T-Shirt, Harris Quinn pour Wired

16 : What is SMV in garments industry, Textile Scholars.

17 : Textile et vêtement : Faire face aux mutations, Rapport OCDE 2005.

18 : UE : hausse de 15 % des importations d'habillement de Chine en janvier-février, Fashion Network (23/05/2006)

19 : Source The industry we want

20 : Source France 24

21 : Asian rivers are turning black. And our colorful closets are to blame, CNN 2020.

22 : Les Dessous Toxiques de la Mode, Greenpeace 2012.

23 : Reportage de Martin Weill “Victimes de la Mode”, TMC 2022 : taux de plomb mesuré 4 fois supérieur aux normes Reach dans un vêtement Shein importé en France.

24 : Taux de chômage 3e trimestre 2021 selon l’INSEE : 10,0% dans le Nord, 10,2% dans l’Aube, 8,5% dans les Vosges vs. 7,9% en France métropolitaine.

25 : Source INSEE 2020 : 29,7% de chômage chez les 15-64 ans à Roubaix. Et avec la fermeture de Camaïeu qui avait son siège à Roubaix, le sort s’acharne sur la ville, plus que jamais victime du textile low cost.

26 : Par exemple chez Boussac textile : création d’écoles, ouverture de crèches à proximité des usines construction de logements ou encore d’écoles ménagères et d’écoles d’apprentissage.

27 : “En 2017, la part des salariés ayant signé un CDI était de 44 % dans l’industrie contre 28 % dans le tertiaire. Le secteur industriel donne ainsi à la classe moyenne des emplois à la fois mieux payés et plus stables” Source : Désindustrialisation (accélérée) : le rôle des politiques macroéconomiques, François Geerolf et Thomas Grjebine.

28 : Revue DARES 2020 Travail et Emploi : “Étant donné les exigences requises en matière de main-d’œuvre, les zones [...] en déclin industriel font l’objet d’un ciblage prioritaire, la logistique devenant ainsi un axe de développement privilégié pour la revitalisation des territoires dits sinistrés. Au nord de la France, dans l’Est frontalier, dans la grande agglomération parisienne ou le bassin du Rhône, se sont donc formés des bassins d’emplois ouvriers à forte composante logistique.

29 : « Faire du domicile » à la campagne : identités professionnelles des aides à domicile pour personnes âgées dans les mondes ruraux, 2023.

30 : Professionnels du textile : se construire une conscience fière, Françoise Faye, 2005.

31 : Benoît Coquard, Ceux qui restent. Faire sa vie dans les campagnes en déclin (La Découverte, 2019).

32 : Assessment of Carbon Footprint for the Textile Sector in France, Cycleco, Février 2021 : 20,90 kilos CO2eq pour un kilo de textile entièrement fabriqué en France vs 43,43 kg en Chine.

33 : En 1984, la consommation de vêtements était de 1,3 milliards en France, donc 23 vêtements / habitant / Français. Source : Enquête INSEE 1984 sur 7500 ménages. Aujourd’hui, elle est de 2,7 milliards de vêtements selon l’éco-organisme Refashion.

34 : Source : Rapport d’activité Refashion 2022. 3,3 milliards * 83% de vêtements / 67,8 millions d’habitants * 99% = 40 vêtements / habitant. Si on ajoute les chaussures et le linge de maison, on est à presque 50 pièces textiles par Français.

35 : Source Fred Economic Data.

36 : D'ailleurs, la réparation de vêtements était fortement encouragée par les gouvernements dans les pays en guerre, cf. la campagne Make Do and Mend au Royaume-Uni pendant la seconde guerre mondiale

37 : Déficit cumulé textile + habillement depuis 1993 selon les douanes françaises (hors cuir)(source).

38 : Sources Douanes Françaises, calculs sur ce document.

39 : Nos déficits commerciaux participent à creuser nos déficits de transactions courantes (qui prennent en compte notamment les échanges de services). Et à force, ça génère une dette extérieure, qu’on appelle techniquement la “position extérieure nette” de la France. Le fait qu’elle soit négative signifie que les étrangers détiennent plus d’actifs en France que les résidents français ne détiennent d’actifs à l’étranger. Plus d’informations sur le site de la Banque de France.

40 : “La position extérieure permet d’évaluer le risque, pour un pays, de connaître une crise financière à court terme (raréfaction brutale de la liquidité) ou à long terme (risque d’insolvabilité), conformément aux méthodes d’analyse auxquelles les organisations internationales ont généralement recours". Source : La position extérieure : éléments de mesure et utilité pour la politique monétaire et la stabilité financière, Banque de France, 2003.

41 : Marine Le Pen et Eric Zemmour esquissent leurs propositions économiques au salon du Made in France, Ivanne Trippenbach pour Le Monde (15/11/2021).

42 : Cette conviction que le montée en gamme est en ligne avec la position du rapport Gallois de 2012 “Pacte pour la compétitivité de l'industrie française” dont la 2e partie est “Une ambition industrielle, la montée en gamme”.

43 : Source IPCC 2018

44 : Pour se faire une idée : une chemise c'est environ 30 minutes de temps de couture, donc comme le coût horaire de main d'oeuvre est de presque 40 euros en France, ça ferait 20€ de coûts de production juste pour la main d'oeuvre française. Si on applique un multiple classique de marque (x5), ça fait donc 100€ juste pour cette étape.45 : Réindustrialisation : pourquoi la France a tout pour réussir ? Augustin de Romanet pour Le Cercle des Economistes (27/11/2023)

46 : Bruno Le Maire: «Baisser les impôts de production est une des conditions pour réindustrialiser la France», L'Opinion (07/10/2022)

47 : La réindustrialisation de la France d'ici 2035 s'annonce comme une guérilla plus qu’une «Blitskrieg», Solène Davesne pour L'Usine Nouvelle (08/06/2024)

Avant d’entrer dans le vif du sujet, rappelons quelques ordres de grandeur sur combien d'habits neufs sont achetés chaque année. En France, sans même prendre en compte le linge de maison et les chaussures, 2,7 milliards de vêtements ont été mis sur le marché en 20221. C’est plus que de boîtes de six œufs.

Si on enlève les invendus2, chaque Français achète donc en moyenne 40 vêtements neufs chaque année3. C’est beaucoup : dans les années 80, c’était environ deux fois moins4. Est-ce que les gens étaient mal habillés pour autant ? On vous laisse juger, mais ils avaient quand même quelque chose à se mettre sur le dos.

Un niveau de consommation de vêtements aussi massif n’est pas sans conséquences écologiques. On les a déjà décrites dans plusieurs articles : émissions de gaz à effet de serre, destruction de la biodiversité, microplastiques… Si vous n’avez pas le temps de les lire, retenez une chose : produire, c’est polluer.

Est-ce qu’on pourrait diminuer ces pollutions significativement et rapidement, tout en maintenant les mêmes volumes de consommation, en comptant sur les innovations techniques ? C’est assez improbable :

Certaines innovations techniques peuvent être utiles, mais elles peuvent aussi agir comme un écran de fumée qui nous empêche de voir l’éléphant de la pièce : produire, c’est polluer (bis). Alors le moyen le plus efficace et le plus rapide pour réduire la pollution de la mode, c’est bien de produire moins de vêtements.

Mais ce que l’avalanche de réactions face à la pub sur ces “dévendeurs” laisse penser, c’est que même si acheter moins de vêtements serait nécessaire d’un point de vue écologique, ce serait une catastrophe d’un point de vue économique. On risquerait de précipiter la chute de centaines d’entreprises d’habillement qui mettraient la clé sous la porte. Autrement dit, cette pub réveille une sorte de nouveau débat “fin du monde vs. fin du mois” mais appliqué aux entreprises.

Alors est-ce vraiment le cas ? Est-ce qu’acheter moins de vêtements provoquerait forcément un désastre économique ?

Avant de parler de la santé économique des entreprises d’habillement, regardons d’abord celle du pays dans son ensemble.

Comme la plupart des usines textiles sont en Asie, dès qu’on achète un vêtement, c’est de l’argent qui quitte la France.

En 2021, avec plus de 12 milliards d’euros de déficit, le textile était notre 3e industrie la plus déficitaire, responsable à elle seule de plus de 20% du déficit global hors énergie6. Et les déficits commerciaux abyssaux de la France ont des conséquences. Pour les payer, on doit s’endetter auprès des pays étrangers. Plus d’explications dans ce rapport, mais si on devait le dire (très) simplement, c’est comme si on empruntait de l’argent à la banque pour aller manger tous les jours au resto au lieu de cuisiner à la maison.

Attention, ce n’est pas forcément mal de s’endetter : ça peut se comprendre si c’est pour acheter des métaux rares pour investir dans la transition énergétique, ou des machines pour relocaliser notre industrie pharmaceutique. Mais si c’est pour faire venir des milliards de vêtements low-cost, ça revient juste à vivre au-dessus de nos moyens. Et ça ne pourra pas durer éternellement7. Alors tous ces vêtements importés de l’étranger, c’est autant d’argent qu’on ne pourra pas investir dans des biens vraiment utiles à notre économie.

Et puis on pourrait évoquer le manque-à-gagner pour les recettes fiscales du pays avec toutes ces usines délocalisées à l’étranger. Moins d’entreprises en France, c’est moins d’impôts collectés et au final moins d’argent pour financer les écoles ou les hôpitaux.

Bref, cette surconsommation de vêtements importés est risquée pour l’économie française dans son ensemble. Mais si on regarde le secteur de l’habillement, est-ce qu’une plus grande sobriété ne mettrait pas en péril les enseignes déjà en difficulté ?

Oui, 2022 et 2023 ont été catastrophiques pour certaines marques françaises. Vous vous souvenez peut-être des faillites de Camaïeu, Kookaï, San Marina, Jennyfer ou encore Pimkie… C’est clairement une période très difficile à traverser.

Mais quelles en sont les causes ? Est-ce que c’est parce que les Français se sont mis globalement à acheter beaucoup moins de vêtements à cause de l’inflation et d’une baisse du pouvoir d’achat ?

Cela ne semble pas vraiment être le cas : pour 2023, on n’a pas encore les chiffres officiels, mais en 2022, le nombre de vêtements produits a continué à progresser (+2%8). Et ce qu’on peut observer, c’est que certaines marques se portent plutôt bien. Kiabi a fait +10% de chiffre d’affaires en 2022 et les enseignes de fast fashion étrangères battent tous les records, à l’image d’Uniqlo, H&M, Zara ou Primark9. Il faut bien sûr y ajouter les nouveaux venus de l’ultra fast fashion comme Shein ou Temu.

En d’autres termes, la cause des déboires de ces enseignes, ce n’est pas la sobriété de consommation textile des Français : c’est plutôt un report de la consommation vers les enseignes low cost à cause de l’inflation10. D’ailleurs, ce sont bien les enseignes à bas prix qui captent aujourd’hui l’essentiel de la consommation textile française : 7 vêtements sur 10 vendus en France sont désormais du low cost11. Et c’est frappant quand on regarde le top 10 des marques qui vendent le plus en France :

Ok, mais même si le marché est dominé par ces enseignes low cost, qu’elles soient françaises ou étrangères, ça doit représenter quand même plein d’emplois dans le commerce non ? Si dans les années à venir, les Français se mettaient vraiment à acheter moins de vêtements, est-ce qu’il n’y aurait pas un risque de créer du chômage ?

Rien n’est moins sûr. Sur les 50 dernières années, la hausse très rapide du nombre de vêtements vendus n’a pas créé d’emplois chez les enseignes d’habillement, au contraire.

Entre 1971 et aujourd’hui, alors que le volume de consommation de vêtements a plus que doublé, 30 000 emplois ont été détruits dans le commerce de détail d’habillement13. Jamais on a consommé autant de vêtements, jamais on a eu aussi peu d’emplois dans le commerce. La faute des ventes en ligne ? En partie, mais pas tant que ça. Si on regarde les chiffres, les emplois du commerce textile avaient déjà largement diminué avant l’arrivée massive d’internet14.

Le principal responsable de la baisse des emplois dans le commerce d’habillement en France, en réalité, c’est le low cost. Les prix relatifs des vêtements (comparés aux revenus) ont été divisés par deux en 30 ans. Donc les commerçants ont beau vendre plus de vêtements, ils n’en tirent pas de meilleurs revenus pour autant15. Schématiquement, la vente de vêtements permettait à l’époque de faire vivre beaucoup de petits commerces ; aujourd’hui, les vêtements à bas prix sont vendus dans des plus grandes surfaces qui vendent beaucoup en quantité mais avec moins de personnel.

Et puis il n'y a pas que chez les commerçants que le low cost a fait disparaître de l'emploi, il en a aussi détruit énormément ailleurs dans le textile :

***** Parenthèse *****