Pourquoi les entreprises détruisent la planète ? (et comment changer ça ?)

Pourquoi les entreprises détruisent la planète ? (et comment changer ça ?)

Dans cet article, on va essayer de vous expliquer que si les entreprises ne prennent pas de vrais engagements écologiques, ce n’est pas tant à cause d’une logique inéluctable de marché ou d’un système financier destructeur. Le problème est bien plus profond.

Il n’y a pas un jour qui passe sans que quelqu’un de notre entourage nous demande notre avis sur telle ou telle marque.

On nous le demande sur les vêtements mais aussi sur la nourriture, la banque, les cosmétiques et même les vélos. Et ça se comprend : en ce moment, on dirait que toutes les marques du monde sont engagées pour la protection de l’environnement, des plus petites aux plus énormes.

Si toutes les entreprises s’engagent pour l’écologie, on pourrait se dire que ça va dans le bon sens, qu’on va réussir à limiter le réchauffement de la planète et la crise écologique et que oui enfin, le monde va aller de mieux en mieux.

Mais alors attendez : pourquoi le climat continue de se réchauffer ? Les océans d’être pollués ? la biodiversité continue de s’effondrer ? Si toutes les entreprises font les choses bien, pourquoi tous les experts disent qu’on continue à aller droit dans le mur ? Est-ce que ces entreprises mentent ?

Dans l’immense majorité des cas, elles disent la vérité. La plupart du temps, les marques ne font pas de greenwashing à proprement parler. Oui, H&M est bien le premier acheteur de coton bio. Oui, Airfrance plante des arbres pour compenser tous les trajets nationaux.

Le problème, c’est le type d’engagements que ces marques prennent.

Des engagements écologiques largement insuffisants

En fait, la plupart des efforts écologiques des marques portent sur 2 choses :

- l’écoconception : consommer moins de ressources pour fabriquer un produit (exemple : faire un packaging en kraft, utiliser des matières recyclées…)

- la compensation : payer pour encourager des actions qui compensent la pollution émise, comme planter un arbre ou financer une asso (ex : 1% for the Planet)

Et franchement, l’éco-conception et la compensation, c’est indispensable. Mais c’est loin d’être suffisant.

D’abord, parce que l’écoconception ne permet pas toujours de diminuer la consommation de ressources. Entre autres à cause de l’effet rebond. Le meilleur exemple, c’est l’automobile. Certes les moteurs de voiture consomment de moins en moins d’énergie, mais comme les gens roulent plus et achètent des voitures de plus en plus lourdes, au global, les émissions totales des voitures augmentent d’année en année. Autre exemple : si un t-shirt est bio, on est tenté de penser qu’on peut en acheter autant qu’on veut sans que ça pollue (spoiler : c’est faux).

Quant à la compensation, c’est loin d’être une solution magique, pour plein de raisons. S’il ne fallait en retenir qu’une, c’est qu’elle n’est pas viable à grande échelle. Par exemple, si on voulait compenser l’intégralité de nos émissions de CO2 en plantant des arbres, il faudrait boiser quasiment l’intégralité des terres cultivées aujourd’hui dans le monde (ce qui veut dire qu’on aurait vachement faim au bout d’un moment).

On pourrait se dire que mises bout à bout, toutes ces actions peuvent finir par payer. C’est ce qu’on appelle la “croissance verte” : on ne change pas de modèle et on espère que la technologie va nous sauver. C’est vrai que grâce aux énergies renouvelables, les émissions de CO2 liées à l’énergie ont enfin stagné en 2019. Mais le chemin est encore très long et incertain. Rien qu’en France, pour ne pas dépasser les 2 degrés de réchauffement, il faudrait diviser nos émissions de CO2 par 5 d’ici 2050.

C’est vrai qu’il y a une petite probabilité qu’on résolve la crise climatique sans changer notre mode de vie. Toute la question est : est-ce qu’on veut prendre le risque ? Imaginez que vous arriviez avec toute votre famille devant un avion tout bringuebalant et le pilote vous dit qu'il a 30% de chances qu’il arrive entier à destination. Est-ce que vous monteriez dedans ? Même avec 50% ou 80% de chances que vous arriviez sain et sauf, personne ne monte dedans avec sa famille.

La seule manière d’affronter le changement climatique, c’est de produire et consommer moins. Quoi qu’on nous raconte, quelles que soient les solutions technologiques qu’on agite devant nos yeux, il a une équation qu’on ne pourra jamais changer : produire, c’est polluer. Comme vient de le rappeler une tribune de 1000 scientifiques dans Le Monde, “Notre mode de vie actuel et la croissance économique ne sont pas compatibles avec la limitation du dérèglement climatique à des niveaux acceptables. Continuer à promouvoir des technologies superflues et énergivores [...] est irresponsable à l’heure où nos modes de vie doivent évoluer vers plus de frugalité.” Bref, parler d’écoconception ou de compensation sans s’attaquer au sujet de la surproduction, c’est comme mettre un pansement (avec des petits dessins dessus) sur une jambe amputée. C’est mieux que rien mais ça ne va pas résoudre le problème.

Pour lutter contre cette surproduction et cette sur-consommation, voici ce que les marques peuvent faire :

- Proposer des produits ou services qui économisent les ressources, comme des voitures plus légères qui consomment moins d’énergie (et pas un nouveau modèle de SUV).

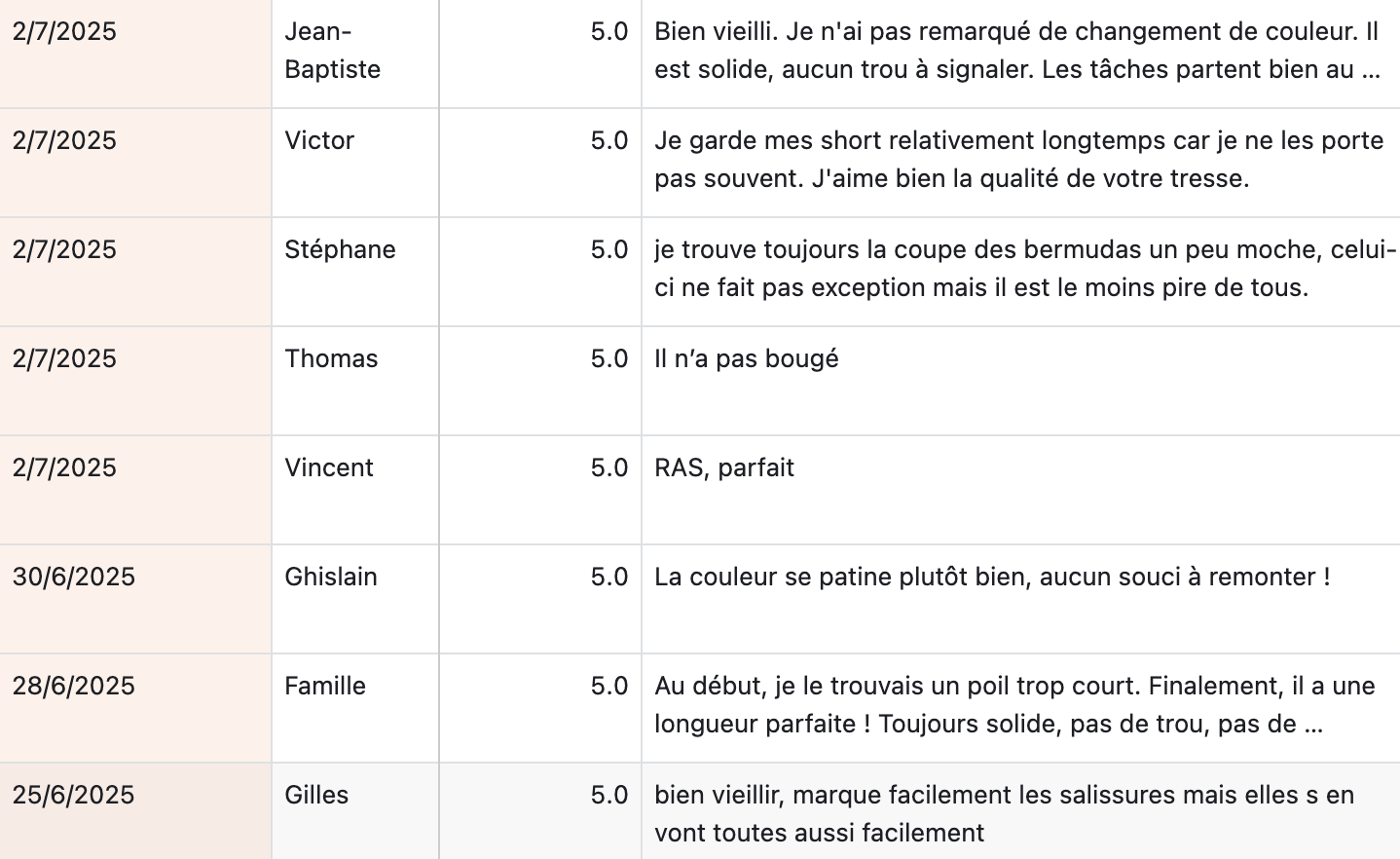

- Faire que les produits durent plus longtemps : une super innovation serait que nos téléphones soient plus réparables par exemple, pas qu’ils soient dotés d’un troisième objectif

- Ne pas inciter à la consommation : pour cela, il faut arrêter de faire des promotions à tour de bras, de recourir aux dark patterns pour faire acheter les gens, de renouveler les collections en permanence pour susciter le désir, etc.

Toutes ces marques, qui s’intéressent à l’écologie, qui ont créé tant de postes de “responsable RSE”, qui investissent autant sur le sujet, doivent forcément en arriver aux mêmes conclusions.

Alors pourquoi ne s’attaquent-elles pas au problème de la surproduction et de la surconsommation ?

Pourquoi les marques ne s’attaquent pas au problème ?

C’est vrai que dans certains cas particuliers, l’engagement écologique véritable d’une marque peut être un avantage compétitif. Si ce n’était pas le cas, des marques comme la nôtre, 1083 ou Les Récupérables n’auraient sans doute jamais pu voir le jour.

Mais dans la plupart des cas, c’est faux : s’attaquer au problème de la surconsommation et de la surproduction, ce n’est pas bon pour le business.

Fabriquer des produits plus durables (i.e. qui durent plus longtemps, plus sobres ou plus durables), cela veut dire en vendre moins. Arrêter d’inciter à la consommation en diminuant les promotions ou les publicités aguicheuses, ça fait forcément diminuer les ventes.

Et surtout, la compensation et l’écoconception sont les actions les plus visibles pour les consommateurs. Les marques peuvent facilement les transformer en arguments marketing pour vendre plus : rien de tel qu’un beau packaging éco-responsable pour endormir l’éco-anxiété des clients. Ce sont aussi des arguments pour attirer les jeunes talents : la prise de conscience des jeunes salariés est un véritable casse-tête pour les entreprises polluantes qui ont de plus en plus de mal à recruter.

Du coup, les entreprises ont tendance à laisser tomber les actions non visibles, alors que ce sont précisément les actions indispensables pour diminuer l’empreinte environnementale d’une entreprise. En fait, c’est celui qui fait le moins d’efforts environnementaux qui gagne le plus d’argent. C’est ce que l’économiste Gaël Giraud appelle la prime au vice.

Donc oui, faire des vrais efforts écologiques, c’est moins bon pour le business. Mais les Coca-Cola, Danone et autres grosses entreprises ne sont pas vraiment au bord de la faillite. S’il y en a bien qui peuvent se permettre de diminuer un peu leur rentabilité sans mettre la clef sous la porte, ce sont elles. Et après tout, elles sont composées d’êtres humains, qui sont tout aussi inquiets que nous sur la question climatique. Alors pourquoi n’acceptent-elles jamais de faire un peu moins de croissance ou moins de rentabilité au nom de notre survie à tous ?

La financiarisation des entreprises

Si vous avez un peu suivi nos précédentes aventures, vous ne serez pas surpris de notre première hypothèse : le problème, c’est la finance.

C’est vrai qu’aujourd’hui, près des trois quarts des actions des entreprises françaises appartiennent à des sociétés financières (fonds de gestion d’actifs, fonds indiciels, fonds de private equity…). Et même si ces entités financières ne possèdent pas les entreprises à 100%, elles peuvent imposer leur vision aux dirigeants via leurs droits de votes dans les conseils d’administration, et elles incitent aussi les dirigeants à faire toujours plus de croissance via des mécanismes de “stock-options”.

Et c’est vrai que ces entités financières recherchent avant tout un rendement financier. Elles peuvent prétendre le contraire, mais au mieux, elles pousseront les entreprises à faire uniquement des efforts écologiques qui peuvent favoriser leur croissance : écoconception ou compensation. Quel fonds d’investissement acceptera qu’une entreprise lutte contre la surproduction si ça a un impact négatif sur ses performances économiques ?

Les seules entreprises qui ont la possibilité d’accepter de diminuer leur bénéfice au nom de la protection de l’environnement ou de la justice sociale, ce sont celles qui sont dirigées par des êtres humains, pas celles qui sont sous la pression d’une entité financière froide. D’ailleurs, les entreprises reconnues comme les plus engagées écologiquement sont très souvent des entreprises indépendantes, familiales ou en coopérative : Enercoop dans l’énergie, Fairphone dans la téléphonie, La Nef ou le Crédit Coopératif pour les banques, la Camif pour le mobilier, Biocoop pour les supermarchés, la MAIF pour les assurances, etc.

Même avec les meilleures intentions du monde, une entreprise financiarisée aura beaucoup de mal à prendre les actions écologiques indispensables.

Oui mais voilà.

Si on regarde notre secteur (les marques de prêt-à-porter), très peu d’entreprises sont financiarisées.

Bien sûr, il y a quelques exemples de marques françaises qui se sont transformées sous la pression financière : Vivarte (Caroll, Kookaï, La Halle aux vêtements…) racheté successivement par trois fonds depuis les années 2000, qui a dû fermer plein de magasins et supprimer 7000 postes depuis. Ou Dim rachetée successivement par deux fonds qui a délocalisé une partie de la production. Et puis il y a les nombreuses marques de mode rachetées par le fonds Experienced Capital qui ne se cache pas de pousser les marques à la croissance, notamment en ouvrant des dizaines de boutiques en un temps record...

Mais l’immense majorité des entreprises de mode est encore constituée de groupes familiaux, y compris les géants de la fast fashion.

Alors bien sûr, certaines de ces marques sont partiellement cotées en bourse ou ont fait rentrer des fonds d’investissement dans leur capital. Et c’est clair qu’elles en subissent aussi la pression – ou qu’elles se la mettent elles-mêmes puisque leur fortune personnelle est directement corrélée au cours de l’action.

Mais quand même, ces familles contrôlent encore leurs entreprises. L’industrie de la mode aurait donc dû être un secteur économique exemplaire. Ces familles transmettront peut-être leur entreprise à leurs enfants : elles devraient donc faire preuve d’une vision très long terme, sans pression pour grossir toujours plus et toujours plus vite. Et puis elles jouent leur nom et leur réputation : elles devraient donc être vigilantes sur la qualité de leurs produits, sur les conditions de travail de celles et ceux qui les fabriquent et sur leur impact environnemental.

Pourtant, elles se sont presque toutes, à des degrés plus ou moins forts, calquées sur le modèle destructeur de la fast fashion : délocalisation, renouvellement ultra-rapide des collections, dégradation de la qualité, ouverture de nouveaux points de ventes à marche forcée.

Comment se fait-il que ces familles se soient laissées emporter par cette course à la croissance ?

Le culte de la croissance à tout prix

Reprenons la liste des familles citées plus haut et jetons un coup d’oeil à leur compte en banque :

Bref, on peut raisonnablement dire qu’un euro supplémentaire sur leur compte en banque ne changera pas grand chose à leur train de vie.

Et ces personnes en sont parfaitement conscientes. Amancio Ortega, 1e fortune d’Espagne et fondateur de Zara, confie lui-même : “Je veux juste une vie normale et pouvoir boire un café sur une place tranquillement avec ma femme sans que personne ne fasse attention à nous.” Il concède que gagner plus d’argent ne le rendra pas plus heureux.

Et pourtant, c’est le même homme qui s’est lancé à la conquête du monde entier pour recouvrir la planète de ses magasins Zara, imposant son modèle de fast fashion au reste de l’industrie.

Alors, que se passe-t-il dans sa tête ?

En fait, c’est lui-même qui nous donne la réponse :

“Même quand je n’avais rien, je rêvais de croissance. Sans croissance, l’entreprise meurt. A 72 ans, je pense toujours la même chose : il ne faut pas s'arrêter de grossir."

Pour lui, la taille optimale d’une entreprise est forcément sa taille maximale. Tant pis si les employés croulent sous le travail. Tant pis si cette croissance se fait au prix de la qualité des vêtements. Tant pis si cela uniformise les centre-villes avec des magasins clones partout. Tant pis si cela participe au réchauffement climatique.

Cette croyance, en plus d’être dangereuse, est largement fausse. D’abord, on oublie souvent les déséconomies d’échelle des grosses entreprises (difficultés de communication, process de plus en plus lourds, politique interne, inertie…) qui les pénalisent face aux plus petites entreprises. Mais surtout, dans le monde, il y a plein de contre-exemples d’entreprises parfaitement viables sans croissance, qui cherchent non pas à faire “plus”, mais à faire “mieux”. Elles se concentrent sur l’innovation, l’amélioration de leurs produits et de leurs services, le bien-être de leurs salariés ou de leurs communautés, sans pour autant vouloir augmenter leur chiffre d’affaires à tout prix. D’abord, il y a des millions d’artisans ou de commerces de proximité, comme votre boulanger du coin, qui vend probablement la même quantité de baguettes et de croissants depuis des années tout en étant parfaitement viable économiquement. Il y a aussi ces petites et moyennes entreprises centenaires ou bicentenaires qui existent encore sans avoir grandi jusqu’à plus soif. Il y a aussi ces entreprises tech qui ont fait le choix de ne pas mettre la croissance comme objectif comme Basecamp, Buffer ou Wistia. Il y a même toutes ces entreprises à succès qui ont fait le choix délibéré de la non-croissance pour protéger l’environnement ou le bien-être de leurs salariés.

Cette croissance à marche forcée des marques de vêtements n’est donc pas uniquement imposée par le système financier. Elle est surtout issue d’une croyance largement partagée aujourd’hui : celle qu’il faut grossir à tout prix. “Grossir ou mourir”. “The bigger the better”.

Comment faire pour que les entreprises arrêtent de ne rêver que de croissance

Alors pourquoi un homme dont la vraie passion c’est de glander en terrasse en buvant la boisson la moins chère de la carte se dit que plus une entreprise est grande, plus elle réussit ?

Soyons honnête : c’est ce que pensent la plupart des gens.

Parce que nous vivons dans un monde où on associe toujours croissance et réussite et où la grosse entreprise est glorifiée. Résultat : ceux qui les ont montées et ceux qui les dirigent sont érigés comme modèles au reste de la société.

Les médias célèbrent les levées de fonds records et les introductions en Bourse fracassantes. On peut lire ici et là que le Graal pour une entreprise c’est de devenir une licorne, c’est-à-dire de valoir un milliard d’euros.

Les biographies d’entrepreneurs qui se vendent le plus sont les ouvrages à la gloire de ceux qui ont construit des empires comme Nike ou Apple, et ces livres ne s’attardent pas sur les conséquences catastrophiques de leur “succès”. Et dans les écoles de commerces, on étudie les cas de ces grosses boîtes et les recettes de leur “réussite”.

Bref, comme vous et nous, Amancio Ortega est soumis au quotidien à des représentations qui associent réussite et croissance. Pas étonnant qu’il se dise que sa boîte doit toujours grossir.

Alors pour faire en sorte que les entreprises révisent leur ambitions, et qu’Amancio boive enfin son café tranquilou sans arrière pensée de conquérir (encore plus) le monde, il faut changer notre représentation de la réussite.

Bonne nouvelle Amancio : ces représentations sont (un petit peu) en train de changer.

Mais pour que notre définition du succès change complètement, ça va prendre du temps…

Qu’est-ce qu’on fait en attendant ?

Chez Loom, on vous l’avait déjà expliqué, on a décidé de ne faire appel à aucun fonds d’investissement qui pourrait trop nous pousser à la croissance. Mais comme on l’a vu, ça ne suffit pas. Même avec les meilleures intentions, tout le monde peut être gagné par l’ivresse de la croissance.

Alors voici ce qu’on essaie de mettre en place :

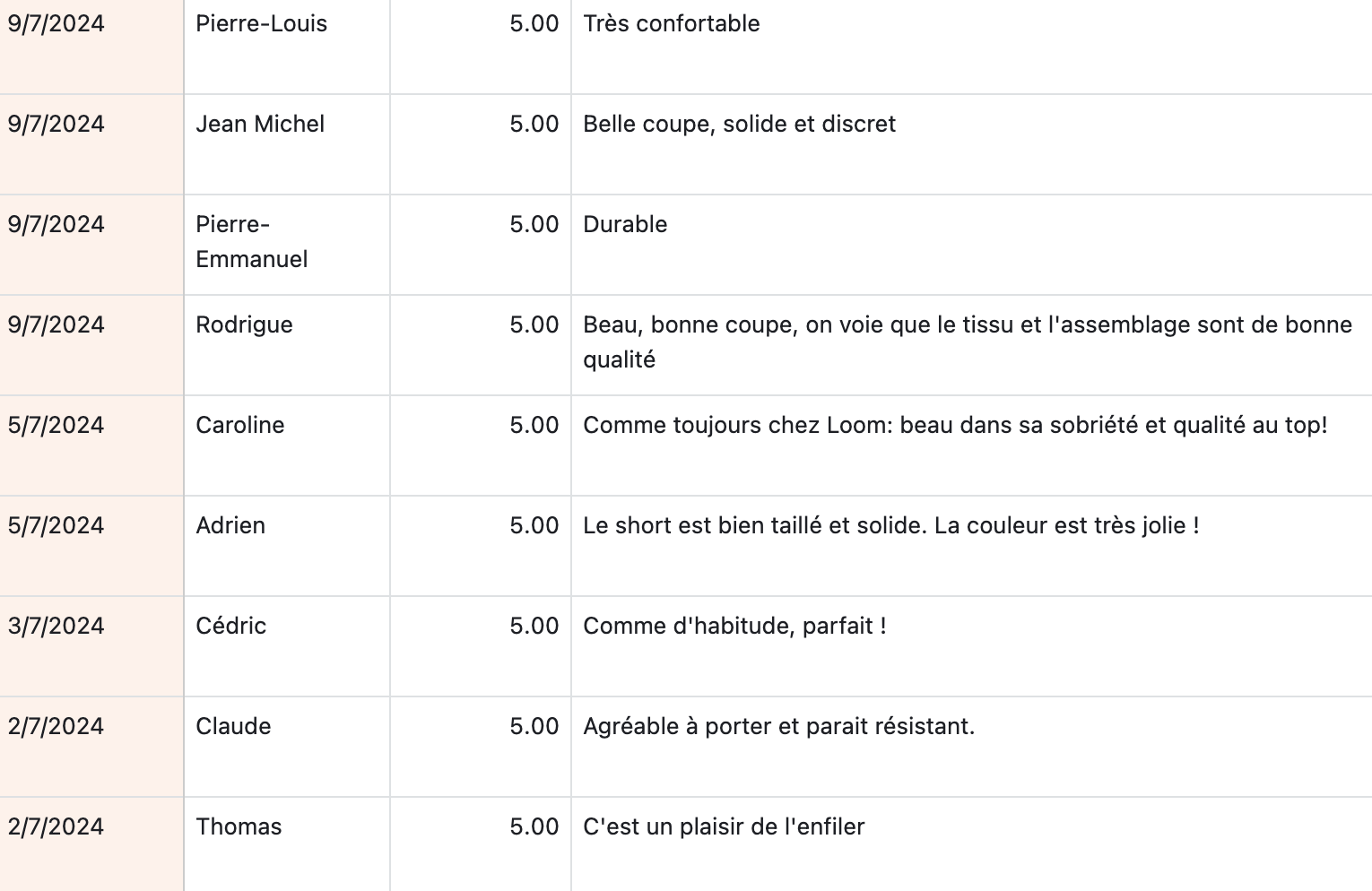

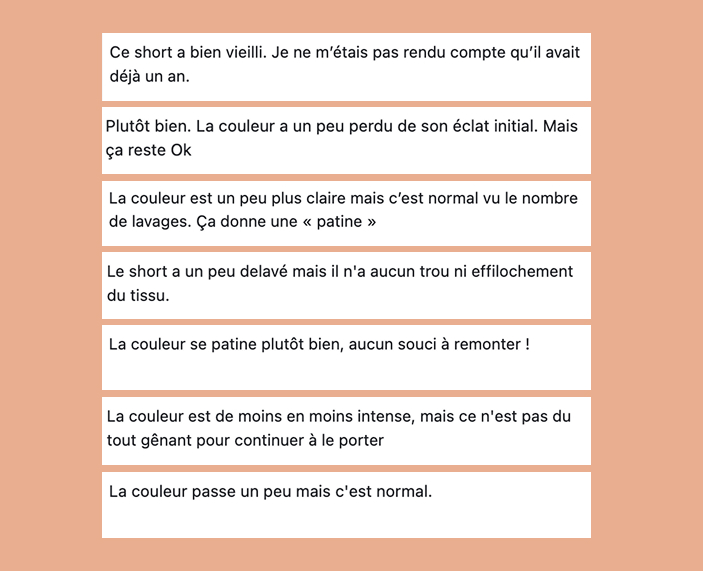

1/ une culture d’entreprise de “non-croissance”. On ne refuse pas la croissance, mais on n'en fait pas un objectif. Elle doit être une résultante de fondamentaux solides : satisfaction de nos clients, relations saines avec nos fournisseurs, qualité de nos produits, motivation des personnes qui travaillent chez nous. Par exemple, lancer Loom à l’étranger ne nous intéresse pas. Développer notre réseau de boutiques sur tout le territoire non plus.

2/ des garde-fous. On a bien réfléchi, et on pense qu’on sera toujours moins tenté de faire de la croissance à tout prix si on a rien à y gagner. Donc la chose qui nous semble la plus efficace, c’est de plafonner nos salaires, pour que personne ne gagne jamais plus de 5 fois le SMIC. A quoi bon faire un milliard de chiffre d’affaires si ça ne change rien au chiffre en bas de notre feuille de paie ?

On n’est pas en train de dire que toutes les entreprises doivent faire exactement la même chose que nous. Mais en tout cas, beaucoup d’entre elles doivent changer de philosophie. Bien entendu, elles doivent être rentables et payer dignement leurs salariés, leurs prestataires ou leurs impôts. Mais une fois cette rentabilité atteinte, il faut que les personnes qui dirigent les entreprises arrêtent de parler d’objectifs de croissance mais cherchent d’abord à faire mieux les choses.

Il faut arrêter de se réjouir des chiffres de croissance mais plutôt d’un client qui dit merci, d’un salarié heureux de rentrer chez lui un peu plus tôt ou d’un fournisseur soulagé qu’on lui accorde un plus long délai de production. Il faut renoncer à faire plus, et avoir juste envie de faire mieux. Il faut choisir entre conquérir le monde et améliorer ce qui est en notre pouvoir. Il est temps que la réussite ne soit plus celle de l’argent mais de l’impact positif. Et que les entreprises oeuvrent pour le bien collectif et non pour l’enrichissement de quelques-uns.

Et ce qui est génial, c’est qu’on est loin d’être les seuls à penser comme ça. Comme on vous le disait plus haut, partout en France et dans le monde, il y a des milliers d’entreprises qui sont utiles à la société, rentables et qui ne cherchent pas la croissance à tout prix. C’est leur modèle qui mérite d’être sous les projecteurs.

Aujourd’hui, elles sont encore l’exception.

Demain, elles doivent devenir la règle.

Qui on est pour dire ça ?

Vous êtes sur La Mode à l’Envers, un blog tenu par la marque de vêtements Loom. L'industrie textile file un mauvais coton et c'est la planète qui paye les pots cassés. Alors tout ce qu’on comprend sur le secteur, on essaye de vous l’expliquer ici. Parce que fabriquer des vêtements durables, c’est bien, mais dévoiler, partager ou inspirer, c’est encore plus puissant.

Si vous aimez ce qu’on écrit et que vous en voulez encore, abonnez-vous à notre newsletter en cliquant ici. Promis : on écrit peu et on ne spamme jamais.

P.S. : D’ailleurs, si vous connaissez des entreprises qui ont ce type de philosophie ou d’engagements, dites-le nous ici, on aimerait bien les recenser et trouver un moyen de les mettre en avant.

P.S.2. : Cette vision des choses, on a eu la chance d'en parler lors du TEDx Université de Tours il y a quelques semaines. On vous laisse regarder la vidéo et y réagir en commentaire.